La question essentielle est celle de la transmission intergénérationnelle (grâce à l’École !) des référents culturels essentiels de nos cultures

Jean Bernabé1

« Disparèt pa adan2 » / « Point question de disparaître »

Asi latè sé konsa lavi yé

Chak jénérasion ka lésé pou on dot.

Siwvwè lé pli gran pa té lésé

Ka nou lé piti té ké’é touvé.

Siwvwè lé gran pa té lésé !

An Ayiti a dé pa dè Gwadloup

Némours Jan-Batis lésé konpa.

Alètjilé jenn Ayisien

Yo ap fè konpa maché.

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl,

Sèvi avè sa lé pli gran lésé !

La Jamayik a dé pa dè Gwadloup

Bob Marley lésé régé ba yo,

Alèkilé jenn Jamayiken

kontan chanté « no woman no cry ».

An Frans ki an Frans

Ki lwen, lwen, lwen Gwadloup,

Ou ni Lafontèn ki lésé sa i lésé.

An Frans ki an Frans

Ki lwen, lwen, lwen Gwadloup,

Ou ni Viktò Hugo ki lésé sa i lésé.

Alèkilé ou ni jenn fransé sizé

Liniversité ka étidié sa yo lésé.

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl,

Sa bèl, sa bèl !

A Kiba a dé pa dè Gwadloup,

Koupay Ségoundo toujou sonné sonn.

Alèkilé an tout sinéma

Moun ka sizé kouté Chann-Chann chanté

Adan Bwéna Vista sosial klèb.

An Ayiti yo pa ka jouwé gwoka

Pouki biten

Si-w di mwen, an ka di-w.

A Lajamayik yo pa ka jouwé gwoka

Pouki biten

Si-w di mwen, an ka di-w.

A Kiba yo pa ka jouwé gwoka

Pouki biten

Si-w di mwen, an ka di-w.

An lékol a fransé

yo pa ka étidié Gwadloup

Pouki biten

Si-w di mwen, an ka di-w.

A Lagwadloup yo ka fè

Konpa maché,

sa sé vré !

sa sé vré, sa sé vré.

A Lagwadloup yo ka fè

Régé sonné,

sa sé vré !

Sé vré.

A Lagwadloup

près toutmoun konnèt

Lafontèn.

Sa sé vré !

Sa sé vré, sa sé vré.

A Lagwadloup

Mizik kiben ki ka sonné

Kanta salsa sé pa palé.

Gras a Kasav zouk-la vin rivé,

Mèsi Bondié,

Mèsi Bondié !

Gras a Akiyo

Sen-Jan résisité

Mèsi Bondié,

Mèsi Bondié !

Alèkilé nou ka mandé Bondié

Kléré chimen an-nou

Pou nou maché

Asi tras a Jéra Loriyèt

Pou nou pa disparèt

Kon komèt,

Kon komèt.

Alèkilé nou ka mandé Bondié

Kléré chimen an-nou

Pou nou maché

Asi tras a Silviàn Telchid

Pou nou pa disparèt

Kon komèt,

Kon komèt.

Alèkilé nou ka mandé Bondié

Kléré chimen an-nou

Pou nou maché

Asi tras a èktò Poulé é Loriyèt.

Pou nou pa disparèt

Kon komèt,

Kon komèt.

Alèkilé nou ka mandé Bondié

Kléré chimen an-nou

Pou nou maché

Asi tras a Wobè Lwazon é Vélo.

Pou nou pa disparèt

Kon komèt,

Kon komèt.

Ce chant, en entame de notre réflexion, interpelle les Créoles que nous sommes sur l’impérieuse nécessité de léguer un héritage à la génération montante. En effet, une s’en va et une autre arrive, dirait le sage, mais la première est sommée de ne pas travailler en vain et de léguer un capital symbolique ou social à la génération qui lui succède.

La première strophe de ce chant en créole vante les valeurs inestimables de l’héritage :

|

Asi latè sé konsa lavi yé |

|

En ce monde, ainsi va la vie |

Manifestement, qu’aurait fait la présente génération sans cet héritage ? Le chanteur guadeloupéen Luc-Hubert Séjor dit la déveine que ce serait s’il n’en avait pas été ainsi ; les insuffisances qui en auraient résulté et moults problèmes qui affecteraient l’identité collective.

Il parcourt les héritages poétiques, littéraires, musicaux de nombreux pays d’Europe et de la Caraïbe, ces socles aux apprentissages : Alèkilé ou ni jenn fransé sizé Liniversité ka étidié sa yo lésé ; et il en mesure les principes de vie. Ainsi, de nos jours, il y a tant de jeunes français, sur les bancs de l’Université, à l’étude de ces héritages. De telles richesses font la fierté de ceux à qui il est confié la tâche de faire fructifier ce don des aînés. L’auteur se réfère là à l’indéniable richesse musicale des îles : de Cuba à la Jamaïque en passant par Haïti, lieux où, point de doute, l’avenir culturel est assuré depuis fort longtemps.

Pour Séjor, les Antillais (et Guyanais) que nous sommes, nous contentons de consommer les productions de ces « frères » de la Caraïbe, de consommer celles que l’Hexagone nous offre.

L’heure a sonné où nous pouvons nous réjouir de ces artistes, de ces penseurs (éducateurs, linguistes, etc.) qui nous restituent notre dignité. Fier de cette dignité retrouvée, l’artiste invite à les célébrer en marchant sur leurs traces ; en le faisant, nous serons, à jamais, peuple parmi les peuples. Car point question de disparaître !

Ce message de l’artiste-chanteur est également celui des clercs (au sens de Julien Benda), et de l’un d’eux, le linguiste Jean Bernabé (cf. épigraphe). Selon ce dernier, il n’y a d’humanités créoles sans la transmission des principes qui en constituent les linéaments, précisément ces référents culturels dont il parle. À cette fin, l’école est sollicitée pour une éducation formelle ; mais « [une école] mise véritablement au service de l’épanouissement de notre société » (Ibid.). Le linguiste, en sa qualité de porteur d’une connaissance réfléchie de cette culture créole – voire des humanités créoles – dénonçait déjà une école en échec, car n’étant pas une force pour transmettre la quintessence de cette culture, qu’il qualifie d’humanités (Ibid.).

De ces deux points de vue, la question essentielle qui surgit est celle de la transmission. En effet, selon Bernabé, elle est une force impérieuse pour nous diriger vers ce cap qu’est celui des Humanités. À ce titre, il entrevoyait la responsabilité de sujets connaissants que sont les enseignants : « Et nul n’est mieux formé pour ce travail de diffusion que les spécialistes formés à l’université… » (Ibid.). Selon nous, leur expérience ne peut que s’ajouter à celle des autres passeurs de culture que sont la famille, les éducateurs et maints autres acteurs de la société positionnés sur ce segment de l’éducation : transmettre la culture. Qui sont ceux qui assurent cet acte essentiel qu’est la transmission informelle ?

Les écrivains des territoires antillo-guyanais en font partie. Ils entendent, à leur façon, participer à la catharsis collective en s’en faisant les porte-voix, mais en même temps, les pédagogues :

-

« Notre tâche n’est-elle pas de parler à nous-mêmes, pour nous-mêmes, et de laisser l’écho transporter notre voix aux autres, avec l’authenticité acquise à l’intérieur, par le verdict de notre seule conscience ? » (Chamoiseau 1990 : 38).

-

« Je mène le combat de la formation de l’homme martiniquais » (Confiant 2011 : 15).

Ces écrivains abordent leur art en médiateurs d’une conscience collective, conscients d’être d’eux-mêmes des sujets au service de ceux qui sont sans voix (Lesne 2014 : 617). Ce rôle de passeurs de culture se retrouve très tôt dans la littérature d’après-guerre des Antilles. Le fondateur de la revue Tropiques en fait état lors de l’entretien avec Jacqueline Leiner, par lequel il raconte le parcours de création de ladite revue. Le chantre de la Négritude déclare qu’à la base de sa démarche se trouvait la volonté « d’entraîner les Martiniquais à la réflexion » ; de les aider à « acquérir une certaine conscience d’eux-mêmes » ; à « se recentrer » (Césaire 1978 : V). Cet intellectuel, tel qu’il se présente, loin de démissionner (allusion à J. Benda), entendait montrer le souci que ses pairs avaient du peuple (Ibid. : X) ; ainsi que leur désir d’aider celui-ci à sortir de toute consommation culturelle (Ibid. : V) pour exprimer son génie propre.

Former l’homme martiniquais, et plus génériquement, l’homme créole, est la volonté de tous ces acteurs de l’art, de la culture ; plus tard, du cinéma, ce, aux côtés d’une formation plus formelle – celle au sortir de l’esclavage –, pratiquée dans les îles françaises. Pour ce faire, les rescapés de ce douloureux épisode n’ont qu’un désir : s’approprier le savoir que leur offre les anciens colons (Lucrèce 1981 ; Farraudière 1989).

Mais tous ces littérateurs en viennent à nous parler de l’élan éducatif (une éducation loin d’être maudite, allusion à Gary Victor) transmis par les familles créoles :

« [Man Cia] m’initiait aux secrets des plantes. Elle m’apprenait également le corps humain, ses nœuds et ses faiblesses, comment le frotter, chasser malaises et crispations, démissures. Je sus délivrer bêtes et gens, lever les envoûtements, renvoyer tous leurs maléfices à ceux-là mêmes qui les avaient largués » (Schwartz-Bart 1972 : 194).

Toute une liturgie éducative avec ses vertus est restituée par ces auteurs qui racontent par exemple leur enfance. Man Tine, l’héroïne de Joseph Zobel, entend que son petit-fils accède aux valeurs de la petite bourgeoisie naissante et, pour lui, désire à tout prix, cette école qui permet de sortir de la condition servile. Aussi se souviendra-t-on de sa fameuse réplique, désormais célèbre, dans le film d’Euzhan Palcy : « Et tu iras à leur école » (Zobel Rééd. 1974 : 88).

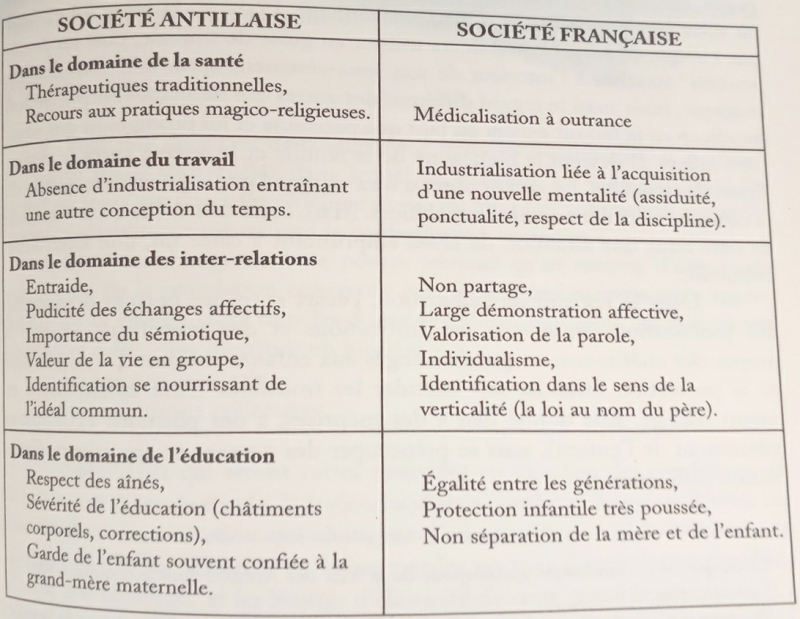

Historiquement, deux logiques s’affrontent : celle de l’assimilation et celle d’une indigénisation de l’école – nous renvoyons à l’une des thèses soutenues dans notre laboratoire : (cf. Annexe 2 : Rose Leon). De tout temps, elles se sont tutoyées. D’ailleurs, ces lames de fond continuent de faire ressentir leurs effets dans ces territoires anciennement sous tutelle (Haïti par exemple) ou encore liés à l’ancienne puissance tutélaire : les Départements Français d’Amérique. Ces logiques prolongent, selon nous, deux visions du monde que synthétise Hélène Migerel (2001) dans un de ses essais (cf. Annexe 2). Sur l’intelligibilité de celles-ci, les arguments présentés dans la colonne « société antillaise », valent pour tous les territoires créoles qui ont été les créations de l’expérience coloniale française : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique, Sainte-Lucie.

La vision de la troisième civilisation (comme la qualifie Édouard Glissant), est faite d’éléments de diverses civilisations. À cette civilisation antillaise, disait-il, il faut lui donner le moyen de s’exprimer. Mais comment est-ce possible ? Quel lien causal entre cette vision et les difficultés qu’énoncent les assertions suivantes qui sont réitérées année après année et qui émanent non seulement d’analystes de toutes les disciplines des sciences humaines, mais également des autochtones autant que ceux qui sont de l’extérieur. Ces derniers peuvent provenir d’Europe ou d’Amérique du Nord. Les analyses convergent :

-

« Toute notre éducation nous empêche de nous développer comme des êtres différents, uniques, nous n’arrivons pas, même en cas de conflit, à sortir de la relation fusionnelle » (Nuissier 2018 : 17).

-

« Selon [les auteurs de la créolité], l’Être créole, doit d’abord se trouver et, seulement ensuite, aller à la rencontre des autres » (Louis 2009 : 120).

-

« [L’homme Antillais] est à côté de son être » (Affergan 1984 : 91).

-

« Le sujet martiniquais est dominé et aliéné par un ensemble dont il fait partie. Il n’est pas exclu de ce qui le dépossède. Il en participe » (Affergan 1984 : 135).

-

« La société coloniale-assimilée renverse les rapports intersubjectifs de telle sorte que les places et les fonctions des hommes en relation avec les objets sont bouleversées » (Affergan 1984 : 113).

-

« [L’Antillais] existe sur le mode opératoire d’une définition qui vient d’autrui » (Affergan 1984 : 239).

Les pensées exprimées posent le problème de cet être qui se cherche. Elles ébranlent les consciences par leur justesse, et font écho à ces voix auxquelles nous avons jusqu’ici fait allusion. Leur teneur essentielle se retrouve aussi dans des écrits antérieurs. Nous pensons à l’essai de Germain Bouckson et Bertrand Édouard, Les Antilles en question (1972) qui est d’une étonnante actualité. Les deux « psys » décrivaient le Martiniquais comme un être « en quête de son identité, de tout ce qui donne de la consistance à son existence » (Ibid. : 226). Ils sont témoins, à leur époque, de l’assomption d’une identité de groupe nécessaire à l’élaboration de l’identité individuelle. Cette allégation entre en résonance avec les observations de la recherche anthropologique. Et l’un de ses éminents maîtres, loin de la réfuter, la conforte en observant : « Que plus qu’ailleurs [dans l’espace créole], le collectif est inséré dans chaque individu » (J. Benoist 1972 : 32). Nous imaginons à quel point il y a interpénétration du groupe et de l’individu.

La vision ici décrite pourra être décriée, considérée comme dépassée. Pourtant, elle reste plus que d’actualité, et l’ignorer serait l’autoriser à continuer à travailler la vie des individus créoles d’où qu’ils soient. Et si le problème d’identité ne subsiste pas en Haïti (Laferrière 200 : II), d’autres problèmes affectent l’homme haïtien. D’aucuns le disent même opprimé, blessé, éprouvé (Décoste 2003). Cet homme migre – la sociologue haïtienne Sabine Manigat parle d’une puissance migratoire haïtienne (2014) – et se retrouve, par exemple, sur les territoires que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Dans un article traitant de la présence haïtienne en Martinique (Bélaise 2018), nous terminions notre réflexion en évoquant l’intégration de ces sujets parlants et la construction d(’un)e (l’)identité caribéenne. Intégration possible par la médiation de tiers-lieux que sont les communautés ecclésiales « ethniques » (Belaise 2010). Alors qu’en serait-il pour la Guyane, autre (vaste) territoire visité dans ce numéro ? Par-delà toute expérience humaine spécifique, les questions sont les mêmes quand on considère le rôle que joue la famille ; « elle [qui] permet l’identification au groupe d’appartenance à partir de l’organisation familiale, de l’éducation des enfants et de la transmission des traditions culturelles » (Hidair 2008). Les mêmes questions se posent quant à la présence d’une école inculturée (Farraudière, op. cit.) et sa vocation à construire la guyanité de ses élèves, de quelle qu’ethnie qu’ils proviennent. Une analyse logique des réalités montre qu’aucune de ces écoles ne répond à la mission qu’assigne à l’école Albert Memmi : transmettre l’héritage d’un peuple :

« Par l’éducation qu’elle donne à ses enfants, et la langue, merveilleux réservoirs sans cesse enrichis d’expériences nouvelles. Les traditions et les acquisitions, les habitudes et les conquêtes, les faits et les gestes des générations précédentes, sont ainsi légués et inscrites dans l’Histoire3 » (1973, 133).

Comment sublimer ces visions et réaliser l’idéal collectif et individuel pour ne point disparaître ? Et si l’expérience de la transmission est essentielle, comment faire pour bien faire ? Comment fabriquer le sujet afin de pérenniser la société ?

Assurément, « le savant n’est pas l’homme qui fournit de vraies réponses ; c’est celui qui pose les vraies questions » (Lévi Strauss). Ce questionnement tient à un terreau particulier : « En Martinique [mais aussi en Guadeloupe, en Guyane voire en Haïti], la question de la transmission est une problématique délicate, liée au passé tumultueux de ce[s] territoire [s], et aux apports culturels divers dont il a [ont] bénéficiés, avant, pendant et après la traite » (Anakesa 2006 : 7).

Le passé douloureux qu’expose Apollinaire Ankesa explique toute une réalité de ces pays où des individus ont été déshumanisés, ce qui a fait d’eux des anti-sujets (Wieviorka, 2012 : 4). Or, selon la chercheuse Silyane Larcher (2006), seule une histoire assumée permettrait de faire face à ce passé désontologisant (sur ce dernier mot, voir Curtius rééd. 2007) :

« Dans la mesure où la conscience de soi passe nécessairement par la capacité à pouvoir faire retour sur son passé, surtout par l’objectivation du chemin parcouru, puis sa mise à distance, et donc par la mémoire, on suppose sans mal la nature profondément troublée du rapport que les populations antillo-guyanaises entretiennent avec ce passé et avec la relation, née dans la traite et l’esclavage, qu’elles entretiennent avec la France, à la fois ex-monarchie esclavagiste et République coloniale puis démocratique, comme avec elles-mêmes. Nous savons depuis Locke le rôle que joue la mémoire dans la représentation pour un sujet de son identité personnelle » (Larcher 2006).

« Les individus en tant que personnes subjectives, s’envisagent plutôt de manière collective […], ont des difficultés à exprimer leur individualité. Et pourtant, il faut réussir à se construire en tant que sujet » (Mulot 2014 : VI). Une conséquence de cette diffraction des corps et des esprits, sous la violence des châtiments, est celle que Claire-Emmanuelle Laguerre met en lumière : « L’esprit communautaire surgit dès qu’apparaît une situation menaçante » (Laguerre 2014 : 73). Paradoxalement, « dans le rapport parent-enfant, il y a un de dominant à dominé » (Allaguy-Sallachy 1999 : 19). Ce qui positionne ces familles dans une violence qui contredit les lois de la constitution du sujet. Sa scène constitutive, à savoir l’enfance, est émaillée de difficultés qui le maintiennent dans cet état d’éternel adolescent, selon une caractéristique qui siérait à l’homme des îles. Cette scène inaugurale de la vie du sujet n’obéi(rai)t pas à l’axiomatique freudienne à savoir : « L’enfance est la scène de constitution du sujet dans et par le désir, dans et par l’exercice du plaisir lié à des représentations d’objets » (Badiou 2005 : 112).

Cette loi peut être énoncée en ces termes :

« L’individu ne naît pas sujet. S’il existe une potentialité, un ressort psychique qui le pousse à le devenir, cette virtualité peut, selon les contextes, être valorisée, inhibée ou contrariée. L’éducation reçue favorise ou freine ce processus » (De Gaulejac 2009 : 12).

Comment le devenir, s’il suit naïvement les étapes d’éducation dans ces sociétés créoles (cf. Annexe 2) ? On y retrouve une violence héritée du passé esclavagiste que portent tous les châtiments corporels prodigués aux enfants. Le corps doit être domestiqué par les coups ; de la manière dont les maîtres procédaient. Les ressorts de l’éducation tiennent de ce procédé.

Dans les articles qui suivent, nous passerons de ce questionnement et de ces réflexions à la liberté qu’offrent les solutions entrevues dans des élaborations théoriques qui font suite à des travaux empiriques menés au sein du laboratoire CRILLASH, tant par des chercheurs confirmés que des apprentis de la recherche scientifique. Certains résultats ont été notamment publiés dans un numéro thématique de la revue Cultures-Kairós4.

Ces résultats sont confortés par des travaux d’universitaires extérieurs à notre laboratoire et qui, du Canada à Haïti en passant par la Guyane française, viennent objectiver cet objet d’étude qu’est la transmission dans ces sociétés créoles.

Leurs inspirations tirées de leurs expériences spécifiques fécondent la déclinaison de ce concept et du mouvement qu’il induit dans la subjectivation d’individus lourdement traumatisés par un héritage dont on cherche à mesurer les conséquences psychologiques, mais surtout psychogénétiques.

Enfin, de même que les fondateurs de la revue Tropiques nourrissaient un projet spécifique, de même, les points de vue ici rassemblés constituent un stimulus pour les populations des territoires concernés, devant les pousser à avoir conscience d’elles-mêmes, afin d’accéder aux solutions typiques et significatives qui leur sont soumises. En soi, Transmettre pour instituer des sujets qui soient en mesure d’entrer en relation avec d’autres sujets d’où qu’ils viennent.