Introduction

Depuis plus de 150 ans, les descendants des immigrants tamouls des départements français d’outre-mer organisent des rites au temple hindou, des pièces de théâtre, récitent des prières et chantent en tamoul. Ils conservent ainsi une part du patrimoine amené par les engagés tamouls dans les îles sucrières, essentiellement dans la seconde moitié du xixe siècle. Ces derniers apportèrent ces éléments sous deux formes, orale et scripturale. L’existence même du terme postengom (puttagam), qui signifie « ouvrage religieux » chez les descendants de Tamouls aux Antilles (L’Étang 1989 : 91), atteste que les engagés avaient emporté avec eux des livres en tamoul. Il en reste d’ailleurs quelques-uns, conservés dans des conditions précaires, qui s’effritent en poussière. Les contes chantés que nous avons « reconstitués »1 le montrent aussi. S’il est important de signaler que dans la tradition tamoule indienne, les chants, contes, proverbes, récits et prières sont transmis par la parole (savoir dans la société tamoule de l’Inde, c’est savoir par cœur), la voie scripturale existe également. Aux Antilles cependant, la voie de l’oralité s’est petit à petit imposée de façon exclusive en raison des contraintes socioculturelles.

Les textes oraux collectés soulèvent plusieurs interrogations : quels sont aux Antilles les modes (les techniques) d’apprentissage et de diffusion des chants et des pièces de théâtre ? Comment est-on passé d’une transmission patrimoniale orale et écrite à une transmission exclusivement orale ? La transmission de ce patrimoine linguistique va-t-elle se pérenniser, si oui, comment ? Enfin, dans le contexte d’aujourd’hui, peut-on imaginer à nouveau une « fixation » de la tradition orale à travers un support écrit ? S’il est difficile de répondre à ces questions, nous proposons ici d’aborder trois points : la situation de l’oralité tamoule antillaise par rapport à celle du Pays tamoul (Tamil Nadu, Inde du Sud), la présentation d’un exemple de savoir tamoul antillais et de son rapport à ses origines indiennes, enfin, le lien entre un texte tamoul local et son original.

1. Corpus

Deux enquêtes en Martinique et en Guadeloupe nous ont permis d’enregistrer une cinquantaine de chants tamouls. Selon nos recherches, il semble qu’un répertoire de plus de quatre cents chants, prières et pièces de théâtre aurait été préservé. Nous avons pu identifier deux types de textes. Premièrement, des chants rituels, des contes et des pièces de théâtre provenant du pays d’origine. Deuxièmement, des « petits chants », variété dite sillarai pāṭṭu, créations composées pendant le voyage en bateau et après l’arrivée aux îles2.

L’ensemble de ce corpus transmis oralement depuis plus d’un siècle et demi met en lumière deux faits qui ont évolué au cours du temps : 1) le phénomène de changement linguistique dû au contexte sociolinguistique des îles ; 2) le remplacement d’une tradition orale et écrite par une tradition uniquement orale. Après avoir dégagé les principales règles de changement phonétique, nous avons pu identifier certains chants et les comparer aux textes équivalents imprimés en Inde au début du xxe siècle (mais déjà imprimés au siècle précédent). On dispose ainsi de documents précieux pour l’analyse des aspects linguistiques et culturels d’un processus assez rare : le passage d’une tradition orale et écrite à une tradition seulement orale.

2. Transmission du savoir et oralité

D’une façon générale, dans l’histoire de l’Inde comme dans celle de toutes les civilisations antiques, on est passé d’abord par la tradition orale pour transmettre le savoir. Puis l’écriture a pris le relai. Mais dans des cas particuliers, l’oralité est restée un choix et non une ressource par défaut. En Inde, des savoirs traditionnels comme la musique, la danse, la médecine, l’astrologie sont encore transmis oralement de maître à disciple ou de père en fils. Dans ces cas, on apprend tout par cœur dans le cadre d’une transmission orale où la parole du maître est prédominante, quand bien même ces savoirs existent par ailleurs sur support écrit.

À cet égard, le cas des descendants de Tamouls aux Antilles est singulier. La pratique du tamoul oral a commencé à se perdre avec l’apparition de la génération post-immigration, et l’accès aux textes écrits a été impossible encore plus tôt : à compter de la disparition de la génération arrivante, plus précisément, de ceux des immigrés qui maîtrisaient la lecture du tamoul. Cependant, la vie dans les plantations, malgré des difficultés connues, offrait des conditions de préservation des cultes et des arts ancestraux. Les conditions sociales ont toutefois beaucoup changé depuis les années soixante. L’urbanisation et la promotion sociale ont conduit à l’éclatement de l’organisation familiale et de la vie communautaire, ce qui eut des conséquences négatives sur la pratique et la transmission du patrimoine. À l’inverse, a eu lieu, après la disparition de la plantation, une reprise de contact avec le Pays tamoul, des échanges entre Antillais d’origine tamoule et Réunionnais de même origine, et enfin, un regain d’intérêt pour la langue tamoule. C’est dans ce contexte paradoxal qu’il faut placer aujourd’hui la pratique et la transmission des chants tamouls aux Antilles.

La transmission du savoir par la parole requiert comme préalable la sollicitation de la mémoire et la pratique de la langue orale. Ces dernières s’effectuent dans un cadre initiatique. Dans ce parcours particulier, il y a d’abord rencontre entre un maître et un disciple. Le maître, vatialou (vāttiyār) est investi d’un pouvoir spirituel. D’où la hiérarchie maître-disciple dans la tradition tamoule, en Inde comme aux Antilles. Les mises en scène et dramatisations de l’initiation par un maître nous ont été décrites par Marcel Julina-Moutoussamy lorsqu’il nous a expliqué comment il a appris les chants tamouls. Pourtant, Julina-Moutoussamy est né à Leyritz, Basse-Pointe, Martinique, n’a jamais voyagé au Pays tamoul, ne connaît aucun maître de cette région. Son parcours initiatique réalisé localement n’en est pas moins d’une fidélité étonnante par rapport à celui de ses équivalents indo-indiens.

En effet, entre un Julina-Moutoussamy antillais et un conteur/chanteur du Pays tamoul, apparaissent beaucoup de points communs, par exemple, la rencontre avec un maître, le respect de la hiérarchie qu’entraîne cette relation, l’apprentissage initiatique des chants dans un contexte intime, presque secret. Il y a cependant une différence : l’un (l’Indien) utilise le tamoul comme langue profane et sacrée, tandis que pour l’autre (le Martiniquais), le tamoul est une langue seulement sacrée. De cette différence découlent d’autres oppositions : au Pays tamoul, les textes sont accessibles en l’une ou l’autre des versions, orale et écrite. Mais aux Antilles, seuls les textes oraux perdurent. Pour autant, certains des textes que nous avons collectés aux îles proviennent de sources imprimées. Nous pouvons le dire avec certitude, car des fragments de chants que nous avons réussi à reconstituer correspondent mot pour mot à des textes publiés. La déperdition de la mémoire liée au tamoul laisse toutefois quelques points obscurs quant à la transmission de ces chants, et notamment, quels ont été les acteurs de cette dernière. Un témoignage de Monique Desroches et de Gerry L’Étang3 nous donne une indication : l’un des maîtres du sacré tamoul de Martinique, Antoine Tangamen dit Zwazo (ou Zazo), aurait appris de sa mère, fille d’immigrants indiens, le chant que nous analyserons dans ce travail.

3. Rapport entre oral et écrit dans l’Inde tamoule

Le Pays tamoul représente encore une société traditionnelle où l’histoire et la culture, deux éléments fondateurs d’une identité millénaire, étaient transmises et se transmettent toujours par voie orale. Dans la littérature classique tamoule, on retrouve également cette influence de la tradition orale (Zvelebil 1990).

Cette modalité culturelle n’est pas incompatible avec la connaissance de l’écriture et de la lecture. Des civilisations sont restées des civilisations de l’oralité quand bien même elles pratiquent couramment la technique graphique. Lors de leur performance devant un auditoire, les artistes, qui souvent s’accompagnent d’un instrument de musique, récitent de mémoire, selon les principes habituels de l’oralité. Mais l’existence du support graphique est souhaitable, car il représente une source canonique qui légitime la performance ainsi que le performeur. Il est en outre le moyen idéal de conservation des textes.

Au Pays tamoul, après l’introduction de l’imprimerie, un grand nombre de textes oralituraires (de littérature orale), liés ou non au folklore, ont été imprimés, singulièrement à partir des années 1820. Mais des écrits de facture populaire (comme ceux de facture classique) existaient bien avant l’avènement de l’impression, sous forme, entre autres, de manuscrits en feuille de palmier. Seulement leur diffusion était limitée. L’impression, qui a accru la diffusion de ces textes, n’a pas amoindri l’importance de la performance verbale publique ni celle de la transmission verbale des textes (Blackburn 2003 : 188). La tradition orale était et est toujours une réalité culturelle vivante. L’apparition de toute une littérature qui jusqu’alors n’existait qu’en version orale ou qui était accessible surtout sous cette forme, n’a pas supplanté la tradition orale. Bien au contraire, la mise en support écrit d’une littérature de tradition orale lui a donné une autre forme d’existence, d’autres occasions d’expression. Les deux aspects d’un même texte, oral et scriptural, coexistent depuis en symbiose, sans que l’un se substitue à l’autre4.

Le texte conté, chanté et joué crée une occasion unique de sociabilité dans un contexte particulier et intime, car énoncé lors des mariages, veillées ou fêtes. Le conte et les autres dits oraux similaires correspondent à des rites socioreligieux. Leurs acteurs sont perçus comme des passeurs emblématiques de tout un patrimoine, tandis que les techniques de mémorisation (dont la répétition) restent monnaie courante dans le contexte populaire tamoul marqué par l’oralité.

4. Chants tamouls aux Antilles

Les groupes antillais de descendance tamoule ont fait l’objet de nombreuses recherches depuis plusieurs décennies. Nous avons aujourd’hui, grâce à ces travaux, une importante synthèse couvrant plusieurs caractéristiques de ces populations : créolisation culturelle et linguistique, démographie, développement social et économique, revendication identitaire (Farrugia 1975, Singaravélou 1975, 1990, Moutoussamy 1989, Sméralda 1994, 2008), déperdition linguistique et sacralisation du tamoul (L’Étang 1989, 1999), permanences et mutations de l’hindouisme, musique et chants sacrés (Thani Nayagam 1969, Ponaman 1994, Desroches 1996, Desroches & Benoist 1991, Benoist 1998, 2008, Benoist & al. 2004, L’Étang 1999, pour ne citer que ceux-là). Afin de cerner les chants qui font l’objet de cette étude, il faut les situer dans les contextes historiques, sociaux et culturels complexes dépeints par ces recherches. Ces travaux (Farrugia, L’Étang) démontrent aussi comment le répertoire chanté est intimement lié à l’identité antillaise tamoule. Dans le présent article, nos réflexions s’appuient sur ces analyses.

Rappelons brièvement le contexte socioculturel dans lequel sont pratiqués ces chants. Lors d’entretiens que nous avons eus avec trois Martiniquais âgés d’origine tamoule réputés pour leur compétence linguistique, Suzette Marimoutou-Nitharum, Albert Alemelle et Marcel Julina-Moutoussamy, ils nous ont relaté que les danses et les chants sacrés étaient autrefois pratiqués souvent sur les habitations (plantations), notamment de Basse-Pointe. Ils l’étaient à l’occasion de fêtes qui créaient des ambiances conviviales et permettaient de consolider la vie communautaire hindoue, l’harmonie sociale, l’entente entre voisins. Leur exécution est aujourd’hui devenue plus rare, car la transmission de ce patrimoine se fait elle-même plus rare en raison des changements des modes d’habiter et du manque d’initiative en ce sens chez les Antillais d’origine tamoule. Ces chants sont par ailleurs intimement liés au cadre religieux, qu’il soit public ou familial.

Le nombre d’Antillais tamouls pouvant pratiquer la langue de leurs ancêtres est désormais limité et leur compréhension de celle-ci est devenue très faible, fragmentaire (Thani Nayagamn 1969, L’Étang 1989), car ils sont restés sans contact avec l’Inde pendant plus d’un siècle. En outre, le tamoul en tant que langue du quotidien a perdu sa fonctionnalité dans le cadre de la plantation antillaise au profit du créole et par la suite du français. Les cérémonies publiques hindoues (lors du rite oraculaire, un dieu vient posséder le prêtre et dialoguer en tamoul avec l’interprète), les rites familiaux et le nadrom (nāḍagam — drame, théâtre chanté et dansé) sont les seuls contextes où le tamoul est encore employé. Le tamoul est donc devenu une langue sacrée. Pour Laurent Faruggia, la langue tamoule « ayant déserté la Terre des Hommes […] est devenu[e] le langage des dieux » (1975 : 132). Cette langue tamoule, comme l’explique Jean Benoist, est « une langue réservée à l’usage des cultes, cette langue, qui n’était jamais profane pour la très grande majorité des croyants, montre bien quelle distance s’était établie avec l’Inde concrète » (2008 : 27). En effet, cette distance se mesure par l’effacement du tamoul comme langue orale ordinaire, langue de l’expression matérielle de tous les jours. Il y a là une langue dont la parole est non ordinaire. Les chants tamouls se pratiquent donc aux Antilles dans un contexte sociolinguistique singulier : l’idiome qui les véhicule n’existe ni comme langue écrite ni comme langue profane.

5. Formation de pūsāri et de bāgavadar au Pays tamoul

Nous avons fait deux enquêtes au mois d’août 2011 au Pays tamoul, auprès de deux personnes dont un pūsāri (prêtre) et un bāgavadar (conteur, chanteur, comédien). Cette démarche nous a semblé importante pour mieux comprendre l’apprentissage et la transmission des chants en tant que patrimoine culturel et identitaire tamoul. Nous essaierons de mettre en relief les points communs aux Antilles et à l’Inde et de démontrer qu’il existe toujours un lien intime entre ces deux contrées, malgré leur séparation par le temps et l’espace. Il en découle, entre autres, que l’apprentissage et la transmission de ce savoir patrimonial relèvent, ici et là, d’une transmission orale dans un cadre souvent familial et intime.

Vinayagam, pūsāri, est âgé de 72 ans5. Il officie depuis plusieurs générations dans le temple de Muthumariyamman à Reddiyarpalayam, près de Pondichéry. Cette charge se transmet de père en fils. Après le décès de son père, le frère aîné de Vinayagam officiait au temple. Ensuite ce fut le tour de Vinayagam, après le décès de son frère aîné. De tailleur, il devint officiant du temple. Il n’a été scolarisé que pendant deux ans. Il a appris son métier d’officiant enfant, en aidant son père et son frère. Il a tout assimilé sur les rituels. Il a appris par cœur avec ses aînés, en répétant avec eux tous les chants de Mariyamman, Aiyanar, et Sapta kanni. Il a appris aussi de sa propre initiative d’autres chants, exécutés notamment par les bāgavadar des films tamouls anciens.

Il travaille avec son fils Kumaran, âgé de 35 ans, qui lui succédera un jour. Celui-ci a poursuivi des études jusqu’à la fin de l’école secondaire. Kumaran a travaillé comme chauffeur puis s’est engagé comme pūsāri à plein temps depuis seulement deux ans. Sa famille, cousins inclus, est responsable de cinq temples de Mariyamman, Aiyanar et Draupadi. Ils assurent les rituels à tour de rôle, à raison de quinze jours chacun.

T. Mathivanan est bāgavadar. Âgé de 36 ans, il est originaire de Mahadeva Pattinam, village du district de Thiruvarur. Il se présente comme rāja naṭikar6. Il a à son actif un répertoire important, incluant le Mahabaratham, le Ramayanam, l’histoire de Kovalan et Kannagi, Kāththavarāyan et Arichndira. Ce qui constitue en général le répertoire des artistes qui jouent lors des rituels des temples au Pays tamoul. Dans les milieux tamouls hindous des Antilles, de La Réunion et de l’île Maurice, nous retrouvons ce même répertoire.

Mathivanan a appris auprès de son oncle paternel, qui a travaillé comme facteur. Il a commencé son apprentissage à l’âge de 15 ans et a donné son premier spectacle à 17 ans, au temple de la déesse Draupdi Amman, dans le village de Thirunilakkuṭi. Depuis, il a quitté le cocon familial et s’est installé à son compte. Mais il ne cesse d’apprendre et de se perfectionner, en prenant comme modèle de grandes figures du théâtre et du cinéma tamouls. Il a un agenda bien rempli.

Dans ces deux cas, nous observons plusieurs points convergents. Ces deux Indiens sont d’extraction rurale et paysanne. Leur apprentissage s’est fait en milieu familial et obéit à deux notions : parambarai et anubavam, importantes dans le cadre de l’apprentissage traditionnel de tout savoir et savoir-faire. Le premier, parambarai, peut se traduire par tradition ou lignage, le second, anubavam, par expérience ou pratique.

Ces deux parcours ressemblent, à quelques détails près, à celui de Marcel Julina-Moutoussamy, vatialou (officiant, interprète), danseur et dépositaire incontesté des chants et pièces de théâtre, et au-delà, de la culture tamoule de Martinique. Aux Antilles comme au Pays tamoul, on utilise les mêmes techniques d’apprentissage. La répétition des airs, vers, rythmes, le style formulaire sont des moyens utilisés pour accumuler, préserver et restituer ce savoir patrimonial. Dans nos entretiens, aussi bien aux Antilles qu’au Pays tamoul, il nous a été rappelé combien la répétition est nécessaire pour apprendre et retenir. Ce qui correspond au concept de anubavam évoqué ci-dessus. Enfin, l’usage d’un code mnémotechnique négocié entre chanteurs et musiciens permet aussi de mémoriser et de maîtriser le spectacle.

6. Un exemple de tradition orale tamoule en Martinique et de son lien avec un écrit classique tamoul

Les informations accumulées par les anciens sont parfois étonnantes. Nous devons rendre hommage au vatialou martiniquais Lucien Velaye, dont le savoir mérite d’être signalé comme un exemple édifiant de l’oralité tamoule antillaise. Cette oralité là, comme les chants transmis par Antoine Tangamen, Marcel Julina, Albert Alemelle et d’autres, reflète un continuum patrimonial entre le Pays tamoul et les Antilles que la distance géographique et temporelle n’a pas réussi à rompre. Nous reproduisons ci-après l’extrait d’un entretien avec Lucien Velaye au sujet de la fabrication de statues de divinités hindoues. Il explique dans cet échange les rituels à suivre pour trouver la pierre appropriée, sculpter l’image de la divinité, sanctifier la sculpture. Cet entretien a eu lieu en 2000 en Martinique.

– Cette statuette de Maldévilen, qui a fait ça ?

– Ce sont des Indiens de l’Inde. Pour faire une statuette comme ça, c’est pas facile, c’est difficile, très difficile. Il faut aller dans une rivière. Il faut faire le jeûne pendant ehhhh… quelque temps. Tu pars de l’embouchure de la rivière, entre la mer et la rivière. Et puis tu montes, tu montes. Et puis tu sais si c’est Mariyamen, Maldévilen ou Katlayen que tu veux. Alors tu cherches une pierre. Automatiquement, il y a une pierre qui te tente, alors tu prends celle-là. Enfin, si tu te dis ça, c’est à toi.

– C’est le pousali [prêtre] qui fait ça ou bien… ?

– C’est n’importe qui, mais il faut faire le jeûne… Tu prends la pierre, tu la mets sur le côté et puis tu te dis : c’est à moi, ça. Et puis tu pars. Après, tu vas construire un bungalow7 pour habiter. Et là, tu es en régime, ça commence là à 100 %. Et puis l’encens : tu en brûles sans arrêt. Tu commences à travailler là.

Tu travailles tout le temps, tout le temps. Nuit et jour, nuit et jour, tu travailles. Jusqu’à ce qu’apparaisse un Maldévilen, un Katlayen : la statue que tu as vue, que ton cœur a choisie.

Et puis une fois que c’est prêt…, que c’est…, tu passes la peinture dessus, tu prépares. Il y a toujours l’encens qui brûle.

– À cette époque, de la peinture ?

– Des fruits. Parce que la peinture n’existait pas. Il y avait des végétaux qu’on prenait. Les végétaux qu’il y avait. Le manjda [mañjaḷ — Curcuma longa]. Il y a toujours le mandja. Le manjda épaissi, le mandja, le jus, la puissance, puissance ! C’est avec ça qu’on faisait.

– Question inaudible

– Après, c’est fini. On a fait la peinture, tout, là. Alors on monte, on monte dans la chapelle [temple hindou] qui était toujours là, et on fait une cérémonie, avec cabris [pour l’immolation] et tout ça. On fait une cérémonie.

Et puis, tu descends chercher la statue que tu as préparée en bas, avec le tam-tam…

Pour l’emmener, tu descends-aller. Tu descends, tu descends, et quand tu arrives là, tu fais une autre cérémonie, un grand pousè8. Et puis le pousali est sur le coutelas [rite de possession].

À ce moment-là, tu donnes le nom, c’est à ce moment que tu lui donnes son nom, le nom de celui à qui tu veux sacrifier là.

– Il y a combien de jours d’intervalle entre… ?

– Il faut toujours choisir un vendredi pour aller chercher la pierre…

Là, il est Sāmi [dieu]. Tu lui as donné son nom. Tu montes à la chapelle. Là, c’est un karaḍi veśam9. Il faut porter un karaḍi veśam…

Il faut marcher pendant au moins 50 mètres, 100 mètres. Il y a le pousali, il a le sāmi, l’esprit, sur lui. Et puis il commence à marcher à genoux pour arriver à la chapelle. Et puis tu portes la statue. Après, tu vas la placer dans la chapelle. Le pousali remonte sur le coutelas. À ce moment, il prononce le nom du sāmi. Si c’est Maldevilen, c’est Maldevilen, si c’est Katlayen, c’est Katlayen.

kumbuḍu kumbuḍu kumbuḍu kumbuḍu ! [prie, prie, prie, prie !]

Il est tout le temps sur le coutelas, et toi, tu fais l’interprète.

Comparons maintenant ce récit de Lucien Velaye avec un texte tamoul classique. Le processus relaté dans cet entretien ressemble à celui que l’on pourra trouver dans le plus ancien traité tamoul de prosodie et de grammaire, le Tolkāppiyam, qui date des premiers siècles de notre ère. Nous y retrouvons, à peu de chose près, les mêmes étapes décrites par Lucien Velaye. Il s’agit dans ce traité de l’érection de pierres commémoratives de guerriers tués dans des disputes, batailles et déifiés par la suite.

Le Tolkāppiyam (mais aussi le Puṟapporuḷ veṇpāmālai10) décrit étape par étape les règles à suivre pour l’érection des pierres commémoratives. Il y en a six, chacune correspondant à un rituel magico-mystique, qui s’enchaînent jusqu’à la consécration de la pierre. Voici les six étapes de l’installation d’un naṭukal11 :

– Prospection (choix de la pierre)

– Choix d’une heure auspicieuse

– Purification de la pierre dans l’eau sacrée

– Érection de la pierre

– Célébration (offrandes et festin)

– Vénération

Les étapes décrites par Lucien Velaye correspondent donc à celles indiquées dans le traité tamoul. En Inde, ce texte n’est pas accessible au grand public, mais le savoir qu’il contient est transmis oralement par-delà les générations. Nous n’avons pu approfondir notre entretien avec Velaye (décédé depuis) ni connaître comment et de qui il a appris cette procédure. Néanmoins, ce récit nous fournit un exemple concret du lien entre tradition oralituraire et littéraire, deux systèmes qui en Inde coexistent en symbiose (Coomaraswamy 1936). Cet exemple permet aussi d’avoir une idée de l’origine des chants tamouls des Antilles.

Ce récit, témoin d’un savoir-faire traditionnel et de sa reproduction dans un contexte socioculturel différent, met en lumière plusieurs faits. D’abord, comme il a déjà été mentionné, la tradition orale et la tradition littéraire tamoules ne s’éloignent pas l’une de l’autre, au contraire, elles s’entretiennent mutuellement. Ensuite, dans les cultes populaires, l’érudition ne relève pas d’une hiérarchisation stricto sensu, telle qu’elle est connue dans la tradition brahmanique. Troisièmement, le rituel, l’art, la culture représentent un ensemble indissociable et constituent la base de l’identité tamoule antillaise. Cette identité qui s’est constituée en un siècle et demi est fondée notamment sur le patrimoine que les Tamouls avaient importé d’Inde.

7. Essai de reconstitution de chants tamouls

Dans la reconstitution des textes oraux, le défi principal est de retrouver le sens voulu par l’auteur. Ce qui suppose une connaissance des structures phonologique, grammaticale et lexicale de la langue du texte. Les textes sonores des nadrom auxquels nous avons eu accès nécessitaient beaucoup de travaux préalables. La reconstitution de ces textes était incertaine, car le tamoul des Antilles, en raison d’un contact de plus d’un siècle et demi avec le créole et le français, a, comme nous l’avons vu, subi des changements phonologiques importants. La plupart des changements phonologiques que nous avons relevés dans les chants tamouls des Antilles se retrouvent également dans les chants tamouls de La Réunion (autre terrain que nous étudions). Par ailleurs, les Tamouls semblent avoir apporté aux Antilles, à La

Réunion, à l’île Maurice, en Afrique du Sud, les mêmes types de nāḍagam12.

Afin de mieux comprendre les chants tamouls analysés, nous avons procédé en trois étapes :

1— à chaque enregistrement, nous avons travaillé de concert avec nos informateurs sur l’explication du texte enregistré ;

2— nous avons élaboré une liste aussi complète que possible de tous les changements phonologiques ;

3— nous avons recherché les textes originaux des nadrom dans des imprimés du Tamil Nadu.

7. 1. Changements phonologiques : quelques repères

Nous donnons ci-après, à titre indicatif, quelques exemples de changements phonologiques récurrents. La quasi-totalité de ces changements est systématique et donc prédictible. Il ne nous est malheureusement pas possible de présenter ici une analyse détaillée de la structure phonologique du tamoul des textes de nadrom. Dans notre corpus, tous les traits pertinents de la phonologie tamoule standard sont neutralisés. Cette phonologie fait une distinction entre voyelles longues et brèves, entre consonnes dentales et rétroflexes, entre consonnes nasales palatales et vélaires, et dans la série latérale, entre alvéolaire, rétroflexe et spirante rétroflexe. Toutes ces oppositions sont donc neutralisées dans la langue du nadrom. Ce qui ne permet plus de distinguer les mots entre eux et par conséquent rend difficile la compréhension du texte.

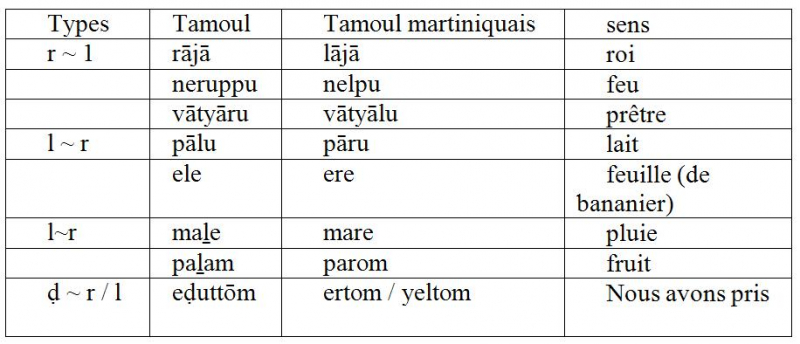

7. 2. Substitution phonologique

Concernant la substitution, voici quelques exemples d’alternance entre/r/et/l/(cf. tableau 1). Cette alternance est la plus fréquente et est systématique. À ce niveau, il s’opère deux phénomènes : d’abord, la neutralisation de toutes les oppositions entre les trois latérales tamoules/l/,/ḷ/et/ḻ/, réduites alors à une seule : /l/ ; ensuite, sa substitution par/r/.

Tableau 1. Substitution

7. 3 Variations quantitatives

Les variations quantitatives suscitent un grand intérêt au niveau prosodique et au niveau de la mesure métrique (cf. Tableau 2). En tamoul standard, des consonnes géminées sont employées couramment, tout comme les voyelles longues. Ces faits relèvent de la phonologie tamoule. Mais dans les chants et spectacles, les artistes augmentent encore les structures syllabiques par l’allongement des voyelles et des consonnes. Ce phénomène prosodique est souvent intégré dans la grammaire de la langue tamoule. Ce que nous observons par contre dans notre corpus antillais résulte d’un équilibre entre la structure syllabique, la prosodie et le rythme musical. Par exemple, chaque fois qu’on allonge la voyelle, cet allongement est rééquilibré sur la syllabe suivante, soit par simplification du groupe consonantique, soit par suppression de la voyelle. Le chanteur et les musiciens accompagnateurs y retrouvent leur harmonie. Mais il est impossible alors de saisir le sens du texte.

Tableau 2. Variations quantitatives

Il existe d’autres cas de métathèse qui ne sont pas toujours prédictibles, comme dans l’exemple suivant : pārvadi paramasivan (tamoul de l’Inde), palvēdi palvēsimem (tamoul de Martinique)13. Mais une analyse complète du corpus des chants, liés ou non au nadrom, devrait nous permettre de décrire la structure phonologique et prosodique du tamoul antillais.

Toutes ces variations constituent un obstacle à la compréhension des chants de nadrom par un locuteur du tamoul standard. Un exemple parlant est d’ailleurs le terme de tamoul martiniquais nadrom (ou nadron), qui se prononce en tamoul de l’Inde, nāḍagam. Par ailleurs, mais pour d’autres raisons déjà évoquées, aujourd’hui, le sens textuel des chansons de nadrom échappe également à ceux qui les exécutent et plus encore à ceux qui les reçoivent. Pour autant, les observations de Monique Desroches (1996 : 97-127) sur le lien entre musique et sens en milieu tamoul hindou martiniquais nous ont aidés à comprendre que les chants de nadrom n’étaient pas totalement dépourvus de signification pour leurs producteurs et récepteurs.

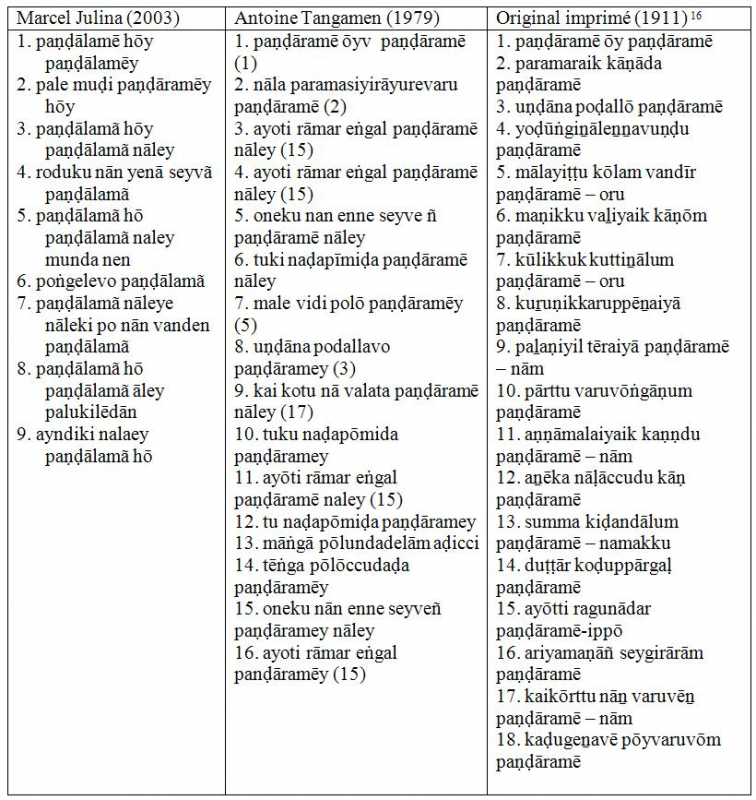

7.4 Le chant Paṇḍāramē et ses trois versions :

Si au Pays tamoul la transmission verbale est un choix délibéré, aux Antilles, l’oralité est, ainsi que nous l’avons vu, l’unique moyen de transmission, car le support graphique manque. Dans de telles conditions, la perpétuation du savoir patrimonial n’est possible que grâce à la mémoire des individus. Une faculté qui a des capacités limitées et qui rend aléatoires les connaissances acquises puis transmises. C’est ce que nous observons dans la chanson exécutée par Marcel Julina-Moutoussamy (cf. tableau 3), dont le texte apparaît dans la colonne de gauche du tableau. Nous avons enregistré ce chant en 2003 en Martinique. Marcel Julina-Moutoussamy était alors accompagné par un dévot de sa communauté, Paul-Henri Ramin.

Avec ces derniers, nous avons commencé à travailler sur ce chant et à le traduire. La Chanson de Julina commence par le mot paṇḍālamē. Ce terme étant phonologiquement très proche de paṇḍālammaṉ, nom d’une déesse tamoule, nous avons pensé qu’il pourrait s’agir de cette divinité et avons cherché des chants s’y rapportant. Malgré plusieurs mois de prospection au Pays tamoul, d’enquêtes auprès de pūsāri, cette démarche n’a pas abouti. Nous avons alors été amenés à réfléchir à la règle d’alternance entre/r/et/l/dans la phonologie du tamoul martiniquais. Ce qui nous a permis de formuler l’hypothèse qu’ici le/r/était remplacé par un/l/et qu’il s’agissait d’un nom comme paṇḍāramē au lieu de paṇḍālamē. En poursuivant notre quête, nous avons trouvé un chant ayant pour titre « Chant à Pandaramin », interprété par Antoine Tangamen, recueilli par Monique Desroches à Basse-Pointe en 1979 et publié dans une compilation de musiques indiennes en pays créoles (Desroches & Benoist, 1991, piste 2). Cette chanson sur laquelle nous enquêtions depuis des mois existait donc dans une autre version martiniquaise, plus proche du tamoul de l’Inde. Cet enregistrement était en quelque sorte le chaînon qui nous manquait. Il nous a permis de trouver la version originale et intégrale dans un volume imprimé au Pays tamoul en 1911 : le Kusalava nāḍagam14.

La version imprimée de la chanson apparaît ci-après, dans la colonne de droite du tableau. Celle interprétée par Antoine Tangamen figure dans la colonne du milieu. Tangamen est d’une génération antérieure à celle de Julina et sa version a servi de base, de modèle à ce dernier. Mais cette version était déjà issue de la tradition orale martiniquaise. Par ailleurs, dans les deux cas, la chanson est proférée en situation de performance. Le texte, récité à haute voix, est une expérience vécue et non lue.

Nous donnons ici des éléments essentiels de comparaison entre ces trois versions. La traduction en français est présentée plus bas. La version de Marcel Julina-Moutoussamy dure 3,11 minutes et celle d’Antoine Tangamen, 2,01 minutes. Tandis que la première colonne ne comporte que neuf lignes, celle du milieu en a seize. Julina-Moutoussamy, dans sa version, utilise la technique de la répétition, ce qui a permis, à notre avis, de respecter la durée ainsi que le rythme musical. Dans la colonne du milieu, les chiffres mis entre parenthèses indiquent la ligne correspondante dans le texte indien. Les lignes qui ne comportent pas de chiffre proviennent du morceau suivant dans le texte imprimé (réponse de Panṇḍāram à son épouse Paṇḍāracci15). Antoine Tangamen, connaissant les deux morceaux, a emprunté des vers du morceau suivant. Ce mélange pourrait être une technique de remplissage dite sillaraik kaṭṭu. Ce terme a été souvent employé par Julina-Moutoussamy lors de notre entretien. Cette technique est usitée par l’artiste chaque fois que la mémoire lui fait défaut lors de sa performance publique. Ce qui lui permet, si nécessaire, une improvisation spontanée, et surtout, de rester en harmonie avec les musiciens accompagnateurs. Il serait intéressant d’approfondir ce procédé de remplissage à la lumière de la musique jouée, mais cela dépasse notre compétence.

De droite à gauche du tableau, le texte, en tant que corpus linguistique, est réduit de moitié. En outre, plus on va vers la colonne de gauche, plus le texte dévie de sa source. Ce qui rend la compréhension textuelle aléatoire. Mais la parole du chanteur, en tant que maître, importe beaucoup dans l’acte de production et de réception. D’autre part, le message de cette communication sociale est aussi transmis par la musique, qui est maintenue comme facteur constant.

En fait, l’accès à la compréhension du chant, fût-elle minimale, s’effectuerait principalement par le biais de sa musicalité, et plus précisément, au travers de la combinaison entre la mélodie de la chanson et le rythme impulsé par les musiciens. Le rythme est ici essentiel. À la question « comment comprend-on la signification des chants ? », Marcel Julina nous répondit : « Chaque rite a son chant et chaque chant a son coup de tambour ! ». Constat que faisait déjà Monique Desroches (1996 : 139) pour la musique cérémonielle : « il semble bien exister dans la musique cérémonielle tamoule, une forte corrélation entre la configuration d’un pattern musical précis et un contenu sémantique qui lui est constamment associé ». La compréhension passerait donc par la musique et non par la signification lexicale.

Tableau 3. Les trois versions de Paṇḍāramē

Traduction de Paṇḍāramē

Contexte

À l’occasion de son mariage, le dieu Rama demande à Kattiyakaran de faire des dons aux pauvres et aux mendiants.

Kattiyakaran lui répond : « je ferai selon votre souhait, Seigneur ».

Un couple de dévots errants, Paṇḍāram et son épouse Paṇḍāracci, viennent recevoir les dons. Il s’agit d’une moquerie entre époux.

L’épouse s’adresse à son mari :

Traduction

Ô Paṇḍāram ! Ô Paṇḍāram !

Ô Paṇḍāram, toi qui n’as jamais rencontré le Dieu !

Ô Paṇḍāram ! Tu as tout dilapidé

A quoi bon te dérober !

Ô Paṇḍāram ! Vêtu de guirlandes

Tu es venu en paradant !

Ô Paṇḍāram ! Mais

Pas un seul grain de riz

Tu n’as apporté !

Ô Paṇḍāram ! Moi

Rien qu’en travaillant comme coolie

Je gagnerais trois litres (de riz) !

Ô Paṇḍāram ! C’est la fête des chars

Au temple de Paḻaṇi

Allons la voir Ô Paṇḍāram !

Ô Paṇḍāram ! Cela fait longtemps

Que nous n’avons été

Au temple de Annamali, Ô Paṇḍāram !

Ô Paṇḍāram ! Si nous ne travaillons pas

Qui nous donnera de l’argent, Ô Paṇḍāram !

Ô Paṇḍāram ! Il paraît que

Rama de Ayoddi se marie aujourd’hui

Ô Paṇḍaram ! Je viendrai

Main dans la main Ô Paṇḍāram !

Allons au mariage

Et revenons vite, Ô Paṇḍāram !

Conclusion

Que le patrimoine culturel tamoul antillais relève de l’oralité se justifie par ses origines ancestrales, mais aussi par les conditions socioculturelles particulières qui ont entraîné dans les îles l’invalidation puis la disparition des sources écrites. Cette oralité risque de s’éteindre tant qu’elle n’aura pas d’autre moyen de conservation et de transmission que les mémoires individuelles, lesquelles finissent par s’estomper quand s’évanouissent ceux qui en sont les porteurs. De ce point de vue, le décès en 1992, à 90 ans, d’Antoine Tangamen dit Zwazo, véritable bibliothèque orale, fut une perte considérable.

Dans la société tamoule de l’Inde, les performances artistiques données en public se situent entre rites religieux et sociabilité. (Blackburn 1986, Hart 1986). Les spectacles de nāḍagam, les chants, les cérémonies religieuses ou les rites familiaux sont des actes de communication dans le tissu relationnel du groupe. Il en est de même aux Antilles, où ces occasions permettent en outre la survie du tamoul comme langue sacrée. Renoncer à ce mode de sociabilité reviendrait pour les Antillais d’origine tamoule à renoncer au maintien d’une part de leur identité. Or les contextes où se profère le tamoul sacré antillais ont tendance à se réduire, ainsi qu’en témoigne la raréfaction des spectacles de nadrom.

Mais il est important d’ouvrir une perspective : depuis une trentaine d’années, on note une reprise progressive des contacts avec l’Inde en général et le Pays tamoul en particulier. Ceci a pour résultat, entre autres, un regain d’intérêt pour l’approfondissement et la réaffirmation de la tamoulité17 des Antillais descendants d’Indiens. Cela se manifeste également par des démarches pour se réapproprier la langue tamoule. Une conséquence concrète de ces initiatives a été la publication d’un ouvrage religieux, un postengom : Māriyammaṉ tālāṭṭu ou Berceuse de Mariyamman, en version bilingue, français et tamoul, édité par Paul-Henri Ramin18. Des initiatives de ce type apporteront-elles d’autres destins à cette oralité ?