Introduction

Que la flûte stridente et le doux tympanon

Accompagnent la voix des buccins de victoire1

Aux oreilles du musicien, Batouala est un poème symphonique, voire un ballet néoclassique, un ensemble panthéiste et cocasse de mots savamment orchestrés. Pour reprendre les termes chers à l’auteur, je dirais qu’il s’agit d’une symphonie naturaliste, impressionniste et poétique2. Naturaliste au sens de phonographie : ce roman propose une photographie littéraire du sonore. Impressionniste parce qu’il dépose mille petites touches musico-bruitistes au profit d’une idée générale. Idée qu’il est bien difficile tout de même de définir, souvent abusivement réduite à sa dimension de critique sociale. Mais ce terme d’impressionnisme est à mon avis le moins exact. Et poétique parce que l’imaginaire et l’émotion l’emportent sur le prosaïque, le trivial ; ils sont même contenus dedans, fidèles en cela à cette « âme indigène » au contact de la nature. Ces trois qualificatifs esthétiques employés par Maran se comprennent dans la mesure où, au moment où il écrit son roman (dans les années 1910) et le publie (en 1921), le naturalisme et l’impressionnisme, et leurs satellites, étaient des courants fratricides qui faisaient encore débat. Le terme de symphonie s’arrête à la métaphore, car pour ce qui concerne la structure du roman, il est difficile d’y lire une forme-sonate ou une forme rondeau.

Pour montrer ces rapports entre l’art des mots et l’art des sons, dans une logique de transdiction (passage d’un Dit vers un autre Dit), je me référerai à quelques autres écrits de l’écrivain tirés du cycle de la Brousse tels que Youmba la mangouste et Djogoni (Eaux-fortes). Je précise que je n’ai pas eu accès, suffisamment longtemps, aux récits autobiographiques et aux monographies sur l’écrivain, aux écrits épars, souvent inédits, à la correspondance. J’ai toutefois pu consulter le Fonds légué par la famille Maran au président Léopold Sédar Senghor, qui se trouve actuellement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar – et qui est au cœur du colloque « René Maran. La France, l’Afrique et la littérature » de 2021 d’où cet article est issu. Dans ce Fonds se trouvent des manuscrits et tapuscrits ainsi que des textes d’autres auteurs tels que La Genèse de Batouala de Manoel Gahisto.

Je commencerai par souligner que le roman met en branle tout un monde sonore (j’utilise cette formule en référence à l’œuvre symphonique d’Henri Dutilleux Tout un monde lointain, qui lui-même renvoie aux Fleurs du mal de Baudelaire faisant allusion à un « monde lointain, absent, presque défunt »). Je me demanderai ensuite comment envisager la description « ethnomusicologique » contenue dans cette histoire. Je terminerai en discutant l’hypothèse de Batouala roman-jazz, afin de placer René Maran dans le contexte du néoclassicisme et de l’Art nègre.

1. Tout un monde sonore

L’idée originelle de Djogoni puis de Batouala est de « peindre », de présenter une « succession de tableau3 », des « eaux-fortes ». Dans cette veine, Batouala multiplie les ambiances sonores : l’utilisation des sons animaliers centrafricains – insectes, batraciens, oiseaux, mammifères – ; la musique et les bruits des humains ; la participation des éléments naturels. Il utilise toute une palette lexicale de cris d’animaux. Nous entendons que le fourou, ce petit moucheron noir des zones tropicales, bourdonne, que l’abeille zonzonne, que la rainette-forgeron coasse, que le gogou meugle, que le souïmanga entrecroise les mailles de ses piaillis. L’homme revient dans le règne animal lorsqu’il émet des sons inarticulés, à l’instar de Batouala lors de son agonie : il râle, il crie, il gémit, il se plaint, il geint, il se racle la bouche, il parle, il délire, il hurle. Dans cette orgie sonore de la nature et des hommes, Maran se grise de paysages hallucinés, pour paraphraser Victor Ségalen. Ainsi, mélange-t-il les cris, et même les invente. La grenouille se surprend à mugir comme un buffle ; le rhinocéros émet un ranglement, alors que le terme adéquat serait le barrissement ; ranglement à tout de même ceci d’amusant qu’il s’agit d’un terme médical désignant la complication d’une hernie… dont on voit peu le rapport avec l’éructation de notre rhinocéros, si ce n’est pour sa pure sonorité – ce qui laisse bien apparaître que la dimension sonore de l’écriture intéresse le romancier. Quant aux cigales, elles pratiquent la cymbalisation qui est une percussion corporelle… La cigale actionne en effet une soi-disant « cymbale », une plaque placée sous ses ailes qui, à la manière d’une tôle, produit un cric et un crac lorsqu’on appuie dessus en alternant sa forme convexe puis concave. Dans le même registre un peu fou, l’animal emprunte à l’homme le gémissement (le charognard) ou le ricanement (le toucan).

Se dégagent des stratégies écopoétiques d’entremêlement entre nature et culture, entre phonographie réaliste et détournements voire illusions, dans une sorte de chant du monde à la fois réaliste, cocasse et magique. C’est un roman sonore comme il en existe assez peu, me semble-t-il. Je le comparerais volontiers à l’univers enchanté de Jean Galmot en Guyane ; peut-être Maran, ce grand lecteur, a-t-il eu connaissance de son premier livre Quelle étrange histoire qui paraît en 19184 ? Les sonorités et les musiques répondent aux odeurs, aux couleurs et aux éléments naturels. L’animisme enchanté de Maran confère un esprit aux éléments ; la musique n’est plus le propre de l’homme ; ainsi l’esprit du feu : le Griot se demande « qui dira la chanson du feu de brousse ? » Cette chanson, Maran ne l’invente guère ; il la transcrit de la réalité même. Le 6 février 1918, alors que le passage est écrit, il a besoin de la réentendre. « Dimanche prochain, j’assisterai à une chasse au feu. Il faut que j’entende encore le bruit que fait le feu brûlant de la brousse sèche5. » Nous pouvons lire pareillement, dans Le Livre de la Brousse, dont les tapuscrits sont accessibles au Fonds Maran de Dakar, que des rapprochements sémantiques hautement illicites participent de ce dérèglement des sens. L’écho animalisé en abeilles essaime… flûter devient un verbe transitif… des mots-sons surgissent comme « ti-tilu-ti »… une rumeur « déborde de brouillard ». Le surréalisme est proche.

L’écho, reflet des sons, essaime (…) Les crapauds flûtent leurs ti-tilu-ti, les grenouilles vomissent leurs kéééé-ex. Une rumeur immense, faite de bruisselis végétaux, de cris […], naît, grandit, s’amplifie, se ramifie, déborde de brouillard6.

La musique, le bruit et l’environnement sont profondément partenaires dans l’Afrique maranienne. Le conte animalier Youmba la mangouste, joint à Batouala dans une édition ultérieure du roman, est le théâtre d’interminables discussions d’éléphants (avec la poule) et autres congénères babillant dans un brouhaha cosmique « paysagé », entre autre, par la tympanisation des crapauds (jeu de mot entre le tympan et le sens premier de médisance publique) ou les « kékérékés » des coq, ou encore, doux oxymores, de l’eau qui crépite, et, pourquoi pas, de l’incendie qui inonde la brousse. Pour tout cela Maran invente le néologisme de bruisselis. La bande-son des femmes chantant dans Batouala, soutenues par la rythmique des pilons sur le manioc, est mixée avec d’autres pistes sonores telles que les « boboudoubas » ou les « golokotos » qui roucoulent (noms d’oiseaux probablement inventés). La musique résonne à des lieux alentours : « le grondement que produit le tam-tam sur la double enflure des li’nghas, l’appel des olifants ou des trompes » se mêlent aux « cris qui imitent à s’y méprendre ceux de certains oiseaux ». Le sonore se décline avec le visuel. On songe aux Correspondances de Baudelaire où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». La nature est une forêt de symboles et nous parle. « Les signaux de feu – sonore, lumineux ou immobile –, observe Maran, voilà un langage vivant, d’une richesse innombrable7 ! »

Peut-on parler d’écologie sonore ? Expression en vogue aujourd’hui, que d’aucuns assimile à celle de paysage sonore, énoncée par le compositeur et chercheur Ray Murray-Shafer il y a un demi-siècle ; elle s’intéresse aux relations entre l’homme et l’environnement. Je ne sais pas si l’écologie sonore a atteint les rives de la littérature ou de l’écopoétique ; elle qui a plutôt gagné les sphères musicales, performancielles et plastiques (au sens d’installation sonotre). Il paraît difficile de parler de pollution sonore dans l’univers libre de l’Afrique selon Maran, qui tend donc à rapprocher homme et nature, atténuer le dualisme du bon (son) et du méchant (bruit). L’univers est à la fois enchanté, surtout par le style de l’auteur, et réaliste, trivial et même grossier – c’est au lecteur de le dire – en raison de certaines descriptions ; par exemple les pets du chef au début de Batouala. Le délire sexuel succédant au rituel de circoncision présente des couples s’appariant puis s’aplatissant au hasard sur le sol ; il suscite « une odeur lourde de sexes, d’urine, de sueur, d’alcool, plus âcre que la fumée » lors de la cérémonie des Gan’zas.

Ailleurs, le regard plus ou moins désabusé de l’écrivain, son jugement, fait ressortir la complexité du « crasseux » et du « multicolore », de la beauté musicale des mandolines à la pauvreté de leur fabrication. Il croque ce tableau musical dans Djogoni (Eaux-fortes) :

Hommes et femmes, des nègres passèrent. Ils jouaient de l’« esanghi ». En dodelinant de la tête, ils fredonnaient ces monotones chansons africaines qui semblaient ne jamais vouloir finir, et de leur gros doigts sales grattaient les fibres nerveuses de leur mandoline rudimentaires… C’était Noël. C’était Noël, une Noël crasseuse et multicolore mise au goût indigène8.

Il n’existe pas, dans cette Afrique, de musique perçue comme œuvre d’art au sens moderne du terme, qui, par un surcroît avant-gardiste, se réaliserait dans la nature et par la nature. Et par conséquent, surtout à cette époque, il n’existe pas d’artiste se positionnant dans la lignée de l’écologie sonore par la production d’installation artistique en plein air devant les éléphants ou les villageois.

Peut-on parler alors de phonographie ? L’écriture se veut-elle un enregistrement du réel, tel qu’il a été perçu ? Ou instille-t-elle un imaginaire personnel soit par la sélection des ambiances sonores (équivalent dans le domaine littéraire de la Symphonie du Luberon de Knud Viktor qui est du field recording esthétisé), soit par le traitement des sonorités (je pense ici à Sud du compositeur Jean-Claude Risset qui ajoute des sons synthétiques) ? Si une comparaison est possible, la part de l’imaginaire, chez Maran, est à la fois un « ajout », ne serait-ce que par les personnifications et les entremêlements, et une « réalité », même au sens ethnographique : le paysage sonore présenté n’est-il pas objectivement hallucinant ? Dès lors, le travail de l’écrivain n’est-il pas d’autant plus réaliste qu’il est spiritualiste, émerveillé ? Ne « rend-il » pas l’univers sonore « tel qu’en lui-même » dans le rapport dynamique qui relie les hommes, la nature et le monde des esprits ?

2. La description ethnomusicologique

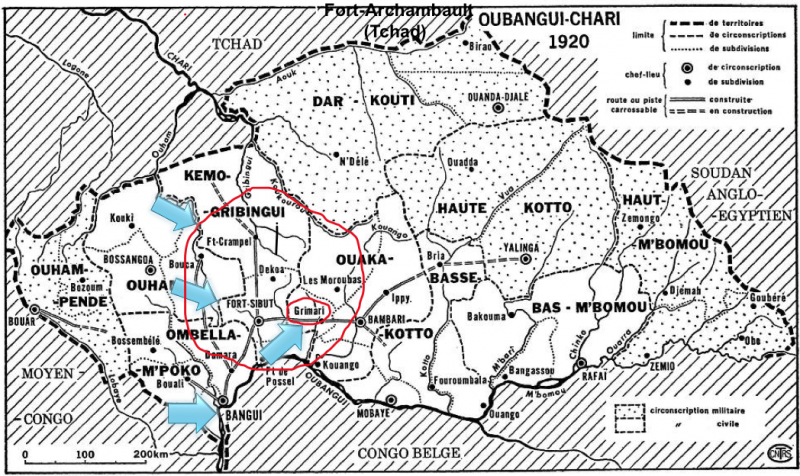

L’écrivain, qui n’est pas formé à l’ethnomusicologie – discipline balbutiante à cette époque – décrit les musiques traditionnelles des Banda, les chants-poèmes, l’activité du tambour parleur. René Maran ne définit pas clairement de quel peuple il s’agit, en dehors du groupe ethnique des Banda. Le village Grimari, où se déroule le roman, est certainement la ville actuelle, au Nord-Est de Bengali, la capitale. La préface livre une description géographique de la région et de subdivisions administratives autour de cette ville (fig. 1).

Figure 1. Carte de l’Oubangui-Chari en 1920 (Centrafrique) montrant les régions où Maran a travaillé et où le roman se déroule

Quelles sont les ressources ethno-musicales de cette région exploitées par René Maran dans son roman ? J’ai utilisé, dans mon livre Musique et littérature en Guyane : explorer la transdiction, une typologie permettant de classer les chants de Batouala ; cette typologie vient de la poésie orale africaine décrite par Finnegan et Kesteloot. Parmi les poèmes-chants fonctionnels, la musique relève des catégories du politique (appel du chef Batouala par le tambour) ; du sacré (procession, rituel de circoncision, funérailles du père de Batouala) ; du travail (le travail du manioc au pilon par les femmes). Pas de panégyrique, d’épique, de thérapeutique ni d’enfantin. Parmi les poèmes-chants non fonctionnels, ce sont toutes les catégories, à savoir celles du divertissement (danse-chant de l’éléphant et de l’antilope) ; du comique et satirique (imitation de la plainte d’un enfant par le tagoua) ; du lyrique et érotique (bienvenue du coq à la mangouste, chant-danse d’amour collectif Ga’nzas) ; et les contes sans musique (chant du feu).

Figure 2. Les Ga’nzas : jeunes circoncis jouant de la trompe

Photo : Ellebé (Bernard Lefebvre dit), Tam-Tam à Ippy par des circoncis Dakpa. Joueurs de trompe, 9 avril 1944, argentique 12x13 collé sur carton. Agence économique de la France d’outre-mer. FR CAOM 30Fi83/47, DR (ANOM)

Il faut insister sur l’extraordinaire description du rituel de circoncision/excision des Ga’nzas aux chap. 5-6. Relevant de la catégorie du sacré, ce passage cite un chant-danse de procession avec costumes venant de loin et se poursuivant dans l’organisation de la fête. C’est une inondation sonore, avec les chefs au pas de danse, les mokoundjis-yangba à plumes, qui font des grimaces, des claquements de mains, de langue, des clochettes, des sonnailles. La sauvagerie sanglante du rituel Ga’nzas s’accompagne d’un chant collectif. Peu après s’élève un chant de funérailles, pour le père de Batouala, décrit en détails. Dans la catégorie des chants de travail, des « Ehé… yaba… ho ! » monotones accompagnent l’effort, puis fait une pause, reprend, et ainsi de suite. Dans ce récit très sonore, le silence est habité des bruits de la nature. De longues pages décrivent les chansons des femmes au pilon, copieusement transcrites dans l’ouvrage. Il n’y a pas d’autres instruments cités, si ce n’est l’olifant ou trompe (fig. 2), joué notamment pour les Ga’nzas par les enfants. En somme, par la richesse de ses chants, de ses musiques et des coutumes présentées, ce que Maran appelle les « détails folkloriques9 », l’écrivain souhaite nous donner une idée de la vie musicale traditionnelle de la région où se déroule le roman. Hormis la justesse d’une approche globale et sensitive, cette « idée » est-elle scientifiquement plausible ? Peut-on parler d’ethnomusicologie ?

Un certain nombre de failles dans la méthode conduisent à être prudent quant aux « choses vues » qui sont rapportées et que l’on aurait tendance à coiffer de l’épithète d’ethnographiques. La première question est de savoir s’il s’agit justement de choses vues ou entendues, ainsi qu’il le dit dans la préface. S’il a traduit ce qu’il a entendu, alors peut-être s’agit-il des histoires et légendes qu’on lui a racontées : « j’ai mis six ans à y traduire ce que j’avais, là-bas, entendu » et il ajoute « à y décrire ce que j’avais vu ». Ce « entendu » pourrait aussi désigner les musiques et les sons. Mais si nous prenons les poèmes-chansons, ce qu’il relate doit être pris avec précaution, car un ethnomusicologue procèdera non pas en une seule audition, il documentera précisément ses sources – lieux, auteurs, entretiens avec eux, etc. – et comparera les diverses versions ; il cherchera à dissocier les niveaux de lecture, celle du mot à mot et celle plus informative du degré symbolique. Le roman nous livre des paroles sans ce travail analytique, sans se vouloir « édition critique ». J’ai demandé à un ethnomusicologue chevronné, spécialiste de cette région : Simha Arom10, s’il avait déjà assisté à cet étonnant rituel des Gan’zas. Ce dernier n’a jamais vu ni lu une telle cérémonie réunissant les garçons et les filles. Comme Maran le dit lui-même dans Asepsie noire (1931), cela se passe près d’une rivière afin de laver les plaies, ce qui n’est pas le cas dans le roman. Si le retour au village peut faire l’objet d’une grande cérémonie, la description de cette simultanéité garçons/filles laisse planer un doute sur la véracité des « choses vues ». Il en va de même pour l’orgie : du jamais vu pour l’ethnomusicologue, qui a passé plus de trente ans sur le même terrain.

Concernant les instruments, Maran décrit abondamment les tambours à fente autrement appelés tambours parleurs, les « li'nghas » (fig. 3). Signalons que l’un des premiers essais descriptifs sur cet instrument et cet art est dû à son grand ami et compatriote guyanais Félix Eboué, comme lui administrateur colonial en Afrique.

Dans le domaine des choses « entendues », nous pourrions ranger le conte d’Ipeu la lune. Comme de la demeure de la lune à la terre, le parcours est long, Ipeu descendit au moyen d’une corde démesurée, « à laquelle était attaché un li’ngha. On ne devait hâler cette corde que si Iili’ngou frappait de coups de tam-tam le li’ngha qu’il chevauchait. »

Dans le domaine des choses « vues », voici un autre passage à propos du tambour, où il donne la formule rythmique d’un propos musico-linguistique, suivi d’une description du paysage sonore

Batouala se dirigea à pas lents vers une hauteur qui dominait sur les plaines environnantes. Il y avait là trois « li’nghas », de grandeur différente. Il s’approcha de ces troncs d’arbre au cœur évidé, ramassa deux maillets qui gisaient à terre et, dans l’air immobile, frappa, sur le plus gros des trois, deux coups espacés, sonores.

Un grand silence s’établit ensuite, qu’il rompit définitivement de deux autres coups plus secs, plus courts, suivis presque aussitôt d’une pétarade de tam-tams de plus en plus vifs, de plus en plus impérieux, de plus en plus pressés, de plus en plus pressants qui, ralentis et larges, se terminèrent, sans transition, sur le moindre des « li’nghas », en un decrescendo rapide, fortifié soudain par la note finale de l’appel.

Et voici que, là-bas, là-bas, plus loin que là-bas, et plus loin encore, de toutes parts, à gauche, à droite, derrière lui, devant lui, des bruits semblables, des roulements identiques, des tam-tams pareils grondaient, essayaient de se faire entendre, répondaient à l’appel entendu, les uns faibles, hésitants, voilés, imprécis, les autres compréhensibles et rebondissant d’échos en échos, de « kagas » en « kagas ».

L’invisible s’animait.

Le rite Ganza, les instruments banda, le linga.

Notice ethnomusicologique de Simha Arom et Geneviève Dournon-Taurelle, disque 33 tours11.

Ganza « qui donne la force » désigne aussi bien l’excision des filles que la circoncision des garçons. Elle fait partie des rites de passage de l’enfance à l’âge adulte et l’ensemble des enfants banda entre 10 et 13 ans s’y soumettent encore.

[La] danse de sortie des ganza-yassi (filles excisées) est soutenue par un xylophone à cinq lames et à résonateurs en calebasse kalangha, deux tambours-de-bois à lèvres linga, et une cloche de fer à battant externe. La partie vocale est assurée par un chœur de quelques femmes et d’hommes qui chantent à l’unisson. (Piste 8, Danses d’initiées Banda-Dakpa)

Pour ce qui est des instruments de musique, les Banda, comme la plupart des populations de cette région, font usage de la sanza, de la harpe arquée à cinq ou sept cordes, des xylophones à résonateurs en calebasse, des sifflets, des tambours à membrane, des hochets, cloches et autres accessoires sonores pour les danses. Ils semblent être cependant les seuls utilisateurs des tambours-de-bois à lèvres et des grandes trompes cérémonielles en bois dont la fabrication ainsi que l’usage sont encore aujourd’hui [1971] rituellement réglementés.

Tambour-de-bois à lèvres, linga : taillé dans un seul bloc de bois dure, il se compose d’un corps pansu à l’intérieur évidé, muni de deux poignées et posé sur quatre pieds épais. Les flancs convexes du tambour, d’épaisseur inégale, sont séparés sur la partie supérieure par une longe fente d’environ cinq centimètres de large. L’instrument évoque sommairement la forme d’un quadrupède. Les linga sont généralement utilisés en batteries de deux à quatre instruments. Chaque batteur martèle les lèvres d’un tambour avec deux mailloches de bois à boules de latex.

Les linga sont employés à deux fins : la danse et la transmission des messages. Pour les rythmes de danse, une formule de base ostinato est frappée sur les petits tambours cependant que des variations sont improvisées sur les instruments de grande taille. Les messages, qui sont communiqués de village à village au moyen du langage tambouriné, peuvent reproduire très fidèlement, par la hauteur des sons et l’accentuation rythmique, le langage parlé. Ils sont frappés sur deux linga, et font appel à 3 tons. » (Texte général de présentation du disque)

Figure 3. Le langage tambouriné au Centrafrique, photo exposée au Lacito, Langues et civilisations à tradition orale, CNRS. DR Simha Arom

Le regard de l’ethnomusicologue12 est là aussi circonspect car le nombre de li’nghas cité dans ce passage est trois. Dans la réalité, on joue sur deux li’nghas. En effet, chaque tambour possède deux tons ; deux tambours – soit quatre tons – permettent largement de reproduire les trois tons présents dans la langue à tons locale. Par ailleurs, il existe certainement un problème avec le nombre de cordes de la « harpe à cinq cordes » du roman. Or la harpe kundé est à six cordes ; il existe bien d’autres arcs : ils sont à une ou deux cordes13. Autre restriction : il est dommage que Maran ne décrive jamais la structure et le fonctionnement de ces tambours. Enfin, le répertoire narratifs utilisé pour ces tambours est limité et précisément codifié, ce sont des formules sonores se rapportant à des faits tels qu’une femme enceinte. Il ne s’agit en rien de discuter à distance sur des choses anodines, comme le laisse entendre ce dialogue entre li’nghas exposé dans le roman :

– Nous t’avons écouté, bien écouté.

– Nous t’avons entendu et compris.

– Tu es le plus grand des m’bis, Batouala.

– Le plus grand des plus grands chefs, Batouala.

– Nous viendrons. Sûrement, nous viendrons.

– Et nos amis seront là.

– Et les amis de nos amis seront là.

– Bombance !… Yabao ! On va s’amuser. !

– Nous boirons comme des trous.

– C’est-à-dire comme des blancs.

– Non, comme de vrais bandas m’bis, parce que les vrais bandas m’bis boivent plus

que…

– On dansera.

– On chantera.

– Nous montrerons après aux femmes ce que nous savons faire d’elles.

– Tu peux compter sur moi…

– Sur moi…

– Sur moi…

– Ouorro…

– Ohourro…

– Kanga…

– Yabi’ngui…

– Delépou…

– Tougoumali…

– Yabada…

– Tous les m’bis seront là.

– Tous les n’gapous aussi.

– Nous viendrons… Nous viendrons…

– Nous viendrons… Nous viendrons…

Pour certains auteurs, Batouala échappe à l’authenticité d’une ethnologie rigoureuse, tout en donnant cette illusion, pour des motifs qui peuvent être discutés. Ainsi Maurice Delafosse14 en 1923 trouve que le discours des Bandas sonne faux dans Batouala : « Batouala n’est ni véritablement un roman ni véritablement nègre », argumentant principalement sur le fait qu’émailler son texte de mots de couleur locale ne restitue en rien la parole indigène. Pierre-Philippe Fraiture15 avance quant à lui que les Ga’nzas sont une cérémonie volontairement déformée pour montrer la décadence due à la colonisation :

La fête initiatique des Ga’nzas, événement qui, du premier au sixième chapitres inclus, contribue à la progression du récit, constitue une mise en abyme de la décadence banda en ce sens où elle signifie l’incapacité de cette ethnie à transmettre aux générations futures son patrimoine culturel. Ce procédé métaphorique renforce le discours dénonciateur qui alimente le roman dans la mesure où Maran attribue ce retour à l’état sauvage – l’apothéose orgiaque qui clôt les cérémonies initiatiques – à une entreprise coloniale imparfaitement menée.

Si je ne partage pas cette hypothèse, en revanche il est vrai que Maran arrange le réel. Il ne reprend pas à son compte le titre d’anthropologue, car il fait œuvre d’écrivain. Il ne creuse pas isolément telle ou telle pratique, il veut donner une idée générale. Dans ce sens, il rassemble des pratiques diverses qu’il accommode à son propos, telles que les cérémonies distinctes de circoncision et d’excision. « J’ai essayé de condenser en eux le plus possible de ce que je sais des coutumes indigènes16. » S’il a « observé », « pris des notes » sur toutes sortes de coutumes, la chasse, les funérailles, la « danse du coït », etc., c’est pour reconstituer la vie d’un chef africain : « Je veux que Batouala soit, aussi exactement que possible, la reconstitution de la vie d’un nègre en général17. »

Enfin, Maran apporte son oreille occidentale et il émet là encore un jugement : le narrateur trouve « discordants » les sons des balafons et des kundés. Soit il pense que les claviers et arcs musicaux ne sont pas « accordés », ce qui peut être un choix des musiciens, soit il ressent une impression de dysharmonie, ce qui témoigne d’une référence à la culture occidentale m’amenant à ce jugement « décalé » culturellement. Que penser, un siècle plus tard, du regard qui se veut distant, « tout objectif », sans « réflexions » (préface) en même temps que personnel de l’écrivain dans l’Oubangui-Chari ? Dans ses manuscrits rassemblés à Dakar, je n’ai vu que très peu de notes personnelles ou des comptes rendus sur la musique – par exemple dans Légendes et coutumes nègres de l’Oubangui-Chari. Choses vues par René Maran –, ce qui n’a pas manqué de m’étonner, car bien d’autres formes de documentation existent, témoignant d’une volonté de connaître les lieux et les langues. Il est possible que, comme l’explique Edgar Morin (2016), l’écrivain ait plus à nous apprendre que le spécialiste grâce à sa sensibilité – dimension de la connaissance – et une approche globale passant par l’œuvre d’art. Le dédicataire de l’œuvre, Manoel Gahisto, recommande à Maran de ne pas sombrer dans le catalogue de rituels et de coutumes18. Le roman parvient à un équilibre entre le « naturalisme » du vocabulaire et des descriptions locales, et la « poétique » des ambiances sonores et du récit.

3. Art nègre, jass et classicisme

De même que d’innombrables observateurs parlent de poésie-jazz ou de poésie-tam-ram à propos de l’œuvre de Léon-Gontran Damas (ce que j’ai contesté dans Musique et littérature en Guyane, en mettant les « ritournelles de la négritude » à l’épreuve de l’ethnomusicologie de l’Afrique et du jazz), de même il semble opportun de s’interroger sur un rapprochement entre le roman de Maran et la musique de jazz19. Rappelons que Batouala est élaboré dans la deuxième moitié des années 1910 : or le mot jass apparaît en 1917 et il faudra quelque temps avant que le style se diffuse en Europe. Certes des minstrels sont donnés en Europe ; Claude Debussy écrit un cake walk pour piano. En ces temps où, pour le grand public, il n’existait ni radio, ni disque, ni télévision, ni internet… le seul moyen d’écouter du jass est le concert, là où cette musique noire-américaine est donnée. Le jazz s’implante dans les music-halls européens au début des années 192020 ; il n’est donc pas encore diffusé partout en 1912, date du départ de René Maran en Afrique et de l’élaboration de Batouala. Après une vingtaine d’années passées dans une certaine solitude bordelaise abreuvée de culture classique, il semble avoir eu fort peu l’occasion d’entendre du ragtime ou du dixieland avant d’obtenir le prix Goncourt en 1921. Maran passait quelques jours au quartier latin à Paris, par exemple en 1915, mais « hors de la littérature, Paris l’intéressait peu21 ». Entre 1919 et 1920, étant revenu en France, il a certainement connaissance de ce style naissant ; mais le livre est déjà écrit22. Cela dit, grand sportif, épris des femmes, il reste à mieux connaître la place de la danse, de la musique et des divertissements dans la jeunesse de Maran.

Il serait possible par ailleurs de considérer que ce roman est « jazz » en raison de son métissage entre des éléments africains et français. Mais tout métissage de ce type n’est pas « jazz ». Pour être « jazz » il faut posséder les caractéristiques de ce style musical, ce que je fais dans mon livre à propos de Damas, sur la base de l’ethnomusicologie africaine des racines du jazz établie par Gerhad Kubik. L’œuvre de Maran est loin de ces caractéristiques. Il faudrait alors élargir la notion de jazz à tout l’univers pré-jazz et péri-jazz des musiques et danses caribo-américaines qui vont arriver en Europe.

Un troisième argument pourrait être la présence d’éléments jazzy, voire bluesy ou autre, dans la langue elle-même, comme l’a réalisé la Jazz poetry, parce qu’au contact direct certains blues, chants et argots de la rue américaine. Langston Hughes importe de véritables éléments jazzy et bluezy dans ses poèmes ; sa poésie « était du jazz23 » à partir de 1923. Mais la Jazz poetry, la Harlem Generation et la Beat Generation sont postérieures à 1921. Nous sommes temporellement loin d’un Edouard Glissant qui déclare « mon style est le style de musique de Miles Davis ». D’autant que ce que nous appelons « jazz », les représentations et les fantasmes que nous projetons sur lui, est l’objet de profondes transformations entre les années 1920 et aujourd’hui. Et ce rapprochement avec le jazz contredit Maran lui-même, qui déclarait que « l’homme est toujours plus ou moins comme une sorte de produit naturel du sol qui l’a vu naître24 » ; le sol nourricier de Maran c’est la France, certes traversée de courants complexes en provenance de l’Orient et du Sud.

Maran qui cherche l’« âme indigène » dans ses écrits de brousse, n’est pas loin de parler de l’âme noire dans son article Le noir dans l’art européen25 (cf. annexe.). Cet article développe des thèmes essentialistes à la limite du stéréotype : le noir danseur, musicien, joyeux, qu’il reprend à Gobineau (thèmes que j’ai discutés dans mon livre pré-cité26). Il ajoute la ferveur, la foi, comme source de renouvellement. Maran parle de l’intrusion des danses noires dans les années 1900 et de l’esprit insufflé à l’art européen qui s’incarne notamment dans les spirituals. L’on sait notre jeune écrivain rieur voire loufoque, pour reprendre l’une de ses lettres. Cette complexité, faite de légèreté et de gravité, s’incarne, chez le disciple de Marc Aurèle, dans un style à la fois classique et avant-gardiste, aux rythmes lisses et striés, cumulatifs ou pulsés.

Dès lors, je pense qu’il est possible d’établir une relation avec le contexte néoclassique et l’Art nègre des années 1910 en France. Les conjonctions néoclassiques avec le jass dans ses balbutiements existent çà et là ; ils participent en fait d’une forme métissée globale, bien au-delà du jass, dont la calenda est un symbole, ainsi que le note le créole Maran. La transe rituelle des Ga’nzas et l’enchantement panthéiste et païen font songer au primitivisme stravinskien de 1913. Le style ciselé et des aspects comiques et satiriques du cycle de la brousse rappellent l’esprit des Années Folles, l’émergence de l’Art nègre, et le néoclassicisme musical. Darius Milhaud revient du Brésil ; Le Bœuf sur le toit est composé en 1919-1920. Le terme néoclassique propre à la musique n’est pas non plus dénué d’intérêt pour qualifier une démarche poétique en partie tournée vers les parnassiens qu’il admire ; d’où son exigence, son effort incessant de retravailler la forme en vue de l’exactitude ainsi que le montre son poème Camoëns cité en exergue. « Je poursuis le parfait27. »

Je rappelle que selon Max Jacob, le cubisme naît en 1906 à partir de l’Art nègre, lorsque Matisse montre une « statuette nègre » à Picasso28. Plus tardivement, Blaise Cendrars publie en 1921 son Anthologie nègre. Je terminerai donc en exposant un tableau, dans ce style d’époque, de Alexandre Iacovleff (fig. 4). Il s’agit de La Ganza, danse accompagnant les cérémonies de la circonsision en Ubangi-Sanga (1926). Ce peintre arrivé en France en 1920 et qui a participé à la Croisière noire, a illustré l’édition de luxe de Batouala, tirée en 500 exemplaires, parue à Paris en 1928. Pour prolonger cette perspective interdisciplinaire, il resterait à creuser la question de la langue comme creuset d’influences diverses. Sans anticiper l’oraliture définie ultérieurement par Patrick Chamoiseau, la langue de Maran est travaillée par des accents et des rythmes à la croisée de l’écriture classique, dans cette période esthétique des années 1900-1910, et des inflexions orales personnelles, francophones et créolophones ainsi que centrafricaines.

Fig. 4. Alexandre Iacovleff, La Ganza, danse accompagnant les cérémonies de la circonsision en Ubangi-Sanga 1926. Africa Museum, Tervuren.

Article de René Maran. Source : Fonds René Maran, Dakar