Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.

(F. Fanon 1961 : 197).

Introduction

Il est commun de dire que « transmettre est une qualité proprement humaine, porteuse d’identité » (Jacques-Jouvenot, Vieille Marchiset 2012 : 16). En d’autres termes, toutes les communautés humaines ont cherché à pratiquer cet acte de transmission en vue de leur pérennisation. Toutefois, ce processus peut être remis en question sur un territoire dans lequel la population a été « transbordée par la traite » (E. Glissant 1997 : 47). Ce transbord(ement) dont parle Édouard Glissant, fait référence à la déportation des peuples africains qui, dans le territoire de l’Autre, se « change en autre chose » (Ibid. : 40). Le passage forcé à une autre culture, celle du colon en contexte esclavagiste, a, malgré les résistances, rendu la transmission « difficile et périlleuse » (Houssaye 2007 : 88.), tout comme le fut la traversée. Trans-bord et transmission indiquent le passage vers un au-delà.

La transmission, par définition, est discontinue. Elle l’est d’autant plus lorsque le peuple transbordé doit abandonner ses croyances, rites, habitus, bref, sa culture, pour en créer une autre, composite, combinant réminiscences des sociétés de départ, emprunts aux usages du maître et contraintes de la société de plantation. Une culture créole.

Aujourd’hui en perte d’identité, ce peuple colonisé vit ce qui lui reste d’étrangeté sous le regard du dominant. Ses actes et paroles sont marqués par les empreintes d’un passé constitué de souvenirs d’Afrique, d’Europe, d’Inde, de Chine, du Levant, lieux d’origine de ceux qui ont fait le pays, mais plus encore de vie dans la plantation coloniale, toutes choses qui perdurent peu ou prou dans la mémoire des générations.

Rejet de soi, assimilation, résistance

La Martinique est maintenant un territoire partagé entre deux sociétés : une société traditionnelle et une société moderne. Elle ne peut composer totalement avec l’une et l’autre, puisque la mémoire du groupe a subi des mutations qui compliquent le maintien des valeurs traditionnelles liées à la culture élaborée sur place. Toutefois, des usages attachés à ces valeurs sont encore réels dans cet espace devenu si occidentalisé. Elles constituent toujours le quotidien ou l’exceptionnel de Martiniquais, qu’il s’agisse, par exemple, de la musique et de la danse bèlè, de la yole ronde voire du gommier1.

Insérée dans l’archipel caribéen, la Martinique est un département français (depuis peu, une collectivité territoriale française) reflétant « démesurément » l’idéologie occidentale à travers ce que Glissant appelle la mimésis (op. cit. : 41). Il serait pourtant suicidaire pour les ressortissants de cette ancienne colonie, de considérer cette mimésis comme leur seul déterminant.

Selon Aristote, l’homme est un animal social et son appartenance à une communauté est inhérente à tout individu. Il demeure identifiable par ses traits physiques mais ne se reconnaît vraiment qu’à travers son groupe social. C’est son niveau culturel qui le distingue de l’animal ; une distinction que les colonisateurs n’ont pas toujours acceptée. Le Code Noir, pendant la période esclavagiste, ne reconnaissait le nègre que comme bien meuble. Cette dévalorisation a marqué les conduites. Selon la psycho-anthropologue martiniquaise Julie Lirus, l’Antillais [le Martiniquais] est « négrophobe », puisque sa quête identitaire et son rêve éducatif seraient de ressembler au Blanc :

Ces notions de modèle, de statut et de rôle sont très importantes dans le cadre des sociétés antillaises à structure encore coloniale, où les processus de personnalisation peuvent conduire fréquemment à s’aliéner dans un personnage, à porter un masque blanc (Lirus 1979 : 26).

Le Martiniquais s’est donc construit une image dévalorisante. Les techniques d’aliénation sont parvenues à l’atteindre culturellement, socialement, psychologiquement. Lirus parle ainsi de « suicide psychologique » (Ibid. : 33.), lorsque certains Noirs renoncent littéralement à tout ce qui pourrait leur rappeler le nègre descendant d’esclave. L’anthropologue et géographe Christine Chivallon évoque à ce propos :

Des retentissements […] graves sur la psychologie et la construction de soi, issus de l’imposition systématique des représentations sur l’infériorité des esclaves et de leurs descendants dont ceux-là ont fini par être convaincus du bien-fondé (Chivallon 2012 : 137).

Cette donnée historique s’adosse à une réalité socio-politique contemporaine passablement complexe : l’appartenance à la France est loin d’être émancipatrice. Elle est aliénante et oblitère l’épanouissement du sujet blessé – car descendant d’esclaves – et empêché depuis d’assumer sa subjectivité.

Les meilleures relations que l’homme antillais entretient avec son environnement professionnel relèvent de l’affect. Ce qui signifie qu’il contournera la hiérarchie afin que ses actions ne puissent pas être interprétées dans un cadre normatif, mais se situer dans le contexte d’un « service rendu ». Toute rigidité de la part du patron, même justifiée, provoquera chez l’Antillais des frustrations qui altéreront ses relations professionnelles.

Par ailleurs, en Martinique, le taux de chômage ne cesse d’augmenter : le déséquilibre le plus marquant est celui des jeunes de moins de 26 ans qui sont pour la plupart sans qualification. Paradoxalement, le pays a connu, depuis la Départementalisation (1946), une forte élévation de son niveau de vie : progrès dans l’alimentation, la santé, construction de nouveaux logements, de routes, accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, etc. Ce processus s’est cependant accompagné de fortes inégalités et d’exclusion.

Pour ce qui est du modèle éducatif. C’est souvent la mère qui assume seule l’éducation de ses enfants, au terme de laquelle elle souhaiterait qu’ils accèdent à un niveau supérieur au sien, saut de classe corrélé à leur capacité à maîtriser la culture française. Mais ce projet est contrarié par des contradictions diverses, notamment d’ordre linguistique. En effet, la langue créole, plutôt rejetée par l’institution scolaire mais entretenue dans l’environnement familial et amical, est perçue par beaucoup comme un frein à l’ascension sociale. D’une manière plus générale, le rêve éducatif est de rejeter les valeurs d’origine pour adopter celles du colonisateur. C’est la raison pour laquelle les pratiques traditionnelles ont longtemps été dévalorisées par la plupart des Martiniquais :

La voile traditionnelle a connu le même déni. Anciennement appelée kannot2, la yole, adaptée du gommier, a été utilisée autrefois comme outil de travail d’une majorité de pêcheurs. Ils l’utilisaient également comme instrument récréatif, à l’occasion de courses festives. Tout comme le bèlè, la yole ronde était pratiquée uniquement par une population noire en situation de précarité. Les pratiquants de bèlè étaient pour la plupart ouvriers agricoles ou petits propriétaires fonciers, tandis que les usagers de la yole étaient marins-pêcheurs. En somme, ces productions culturelles issues de l’agriculture et de la pêche, secteurs considérés jusqu’à maintenant comme des voies sans issue, étaient généralement mal perçues au regard des activités d’origine française ou occidentale, réputées plus nobles.

Toutefois, des mutations ont eu lieu à ce niveau. Nombreuses sont désormais les institutions qui veulent transmettent la culture et la langue créoles, nombreux aussi sont des militants qui veulent que celles-ci perdurent au sein des générations actuelles et futures. La population martiniquaise n’adhère toutefois pas complètement à ce changement. Il y a de fortes oppositions. La situation actuelle est donc marquée par un paradoxe : un rejet qui continue dans une partie de la population ; l’enthousiasme militant d’une autre partie, qui refuse la perspective du vide culturel et identitaire que serait l’aboutissement de l’assimilation, de la francisation.

Ce retour de certains à la tradition, ou à ce qui est perçu comme tel, a revivifié les processus de transmission du bèlè et de la yole. Il correspond à un besoin général d’affirmation identitaire qui se développe dans la population depuis l’accélération, ces dernières années, de la décréolisation culturelle consécutive à la faillite, dans les années soixante, du système plantationnaire. Ont pesé également à cet égard, les mouvements culturels anti-assimilationnistes : Négritude, Antillanité, Créolité, qui ont diffusé via la littérature, un message de relèvement du je et du nous martiniquais.

La réactivation de la tradition permet ici de pallier un manque, de rompre avec le suicide collectif et symbolique évoqué précédemment, d’empêcher une issue considérée désormais comme fatale par beaucoup. A contrario, cette fin, cette disparition dans l’Autre et sa culture française mondialisée, reste attendue, espérée même par de nombreux Martiniquais qui ont intégré la dévalorisation de leur particularisme et ne voient de solution de dépassement des contraintes coloniales ou de ce qui en reste, que dans la fusion dans cet Autre. D’autant que cet Autre est devenu, au fil des progrès de la francisation, de plus en plus un Même. Enfin, l’assimilationnisme tire une force redoutable de la promesse d’accès au confort économique qui la sous-tend depuis toujours, mais davantage encore depuis la déliquescence de la société d’Habitation.

Le bèlè

Il y a deux interprétations de l’étymologie du mot bèlè. Pour certains, il s’agirait d’une créolisation de l’expression française « bel air ». Pour d’autres, le terme proviendrait d’une langue africaine dans laquelle il signifierait « chemin de vie ».

Le bèlè fait partie intégrante du syncrétisme culturel créole. Appelé parfois danse des mornes3 en raison de son association symbolique avec le morne, lieu éloigné des contraintes de la plantation cannière (située, elle, préférentiellement dans des fonds), le bèlè désigne une pratique musicale caractérisée par la danse, le chant, des instruments à percussion. Il désigne enfin, par extension, une expression culturelle dansée et chantée valorisant l’identité martiniquaise.

À la suite des travaux de l’ethnomusicologue Etienne Jean-Baptiste (2008), on repère actuellement trois grands types de bèlè : le bèlè de Sainte-Marie (commune de Martinique), le bèlè de Basse-Pointe (autre commune de l’île) et le bèlè du Sud (Ibid. : 63). Parallèlement, il existe des chants de travail (le lasotè, le fouyé-tè) ayant de fortes similitudes avec le bèlè, tant par leurs formes musicales que par l’instrumentation. Jean-Baptiste rattache ceux-ci à l’univers bèlè. Cette pratique connaît depuis quelques années une effervescence médiatique. Mais le bèlè n’a pas toujours été au-devant de la scène. Les musiques urbaines créoles comme la mazurka ou la biguine, plaisaient davantage.

L’effervescence que connaît actuellement le bèlè, doit beaucoup aux intellectuels qui ont contribué à l’éloigner du processus de folklorisation qui le menaçait. Cette musique créole, aux racines africaines importantes ou perçues comme telles, apparaît désormais comme un élément essentiel du patrimoine martiniquais.

Le créole est la langue qui structure la pratique du bèlè. Les participants aux soirées bèlè utilisent préférentiellement cet idiome plutôt que le français, devenu pourtant commun en Martinique. Il existe même chez les plus informés, l’utilisation d’un lexique créole d’usage particulier et d’expressions spécifiques liées à la pratique, notamment dans le champ de l’ésotérisme.

Un de nos informateurs, D. B., érudit en matière de bèlè mais également docteur en linguistique créole, considère que :

La langue et l’imaginaire qui structurent la culture bèlè sont créoles. Les anciens sont créolophones. Ils comprennent le français mais maîtrisent mieux le créole. À telle enseigne qu’ils attribuent au tambour la parole. Les anciens disent : « Tanbou-a ka palé kréyol »4.

En revanche, D.B. juge que « pédagogiquement, la situation est plus complexe ». En tant qu’animateur de bèlè, il reçoit des personnes issues de différents milieux sociaux-culturels.

Ceux-ci n’ont pas un rapport aisé avec la langue créole. Ils recourent d’ailleurs à l’alternance codique. Les créolophones risquent aussi de ne pas se comprendre entre eux car certaines expressions peuvent être intraduisibles pour les non-pratiquants. Les histoires sont si porteuses de sens que certains ne pourraient comprendre.

L’élément le plus représentatif de l’instrumentarium bèlè est le tambour. Sa valeur symbolique est lourde : « Tanbou-a monté : tanbou-a ni an pouvwa. Si tanbou-a démonté, sa vé di ki i pèd bagay-tala, ou pé pa jwé anlè’y5.

Dans le même ordre d’idée, D. B. nous renseigne sur toute une série d’expressions liées au mystère des usages bèlè : « Lè ou ka dansé bèlè, fok ou lévé pié’w6, Si lorsqu’on l’on danse le bèlè, il faut donc soulever les pieds, c’est que l’expression « lévé pié’w » en créole a une autre signification, un peu comme « gadé zafe’w »7 qui ne signifie pas seulement « regarde ce que tu fais » mais, « alé fé an séansié gadé ba’w8 ».

Nous avons aussi les expressions : « Fodrè ou bélia douvan tanbou-a9 ». Ou encore : « fodrè ou alé-viré douvan tanbou-a10.

Ou d’autres exemples comme : fok pa jennen tanbou-a11. La traduction littérale de la tirade en français, c’est : « il ne faut pas gêner le tambour ». Elle n’est pas pertinente. L’expression : signifie en fait, « fok pa maré lespri tanbou-a12 ». Lorsqu’une personne n’a pas de chance, on dit d’elle : « i ni an moun ki jennen’y »13. « Pa jennen tanbou-a » est dans ce même registre.

D’autre part, quand on s’adresse au bwatè14 pour lui dire : « lévé lanmen’w »15, cela signifie : « joue plus fort » car alors, techniquement, le coup de tibwa part de plus haut. La sonorité sera meilleure car le geste sera plus foulé16, comme on dit en créole. Chez des créolophones peu informés à qui on dirait « lévé lanmen’w », il y aurait de fortes chances qu’ils lèvent le bras en interprétant de manière erronée la consigne.

Toutes ces expressions attestent que l’apprentissage d’une pratique patrimoniale suppose une imprégnation active de la langue qui la porte. L’institutionnalisation des usages nécessiterait une institutionnalisation de la langue qui les accompagne. En Martinique, l’imaginaire créole s’effrite au profit de l’imaginaire occidental, et ceux qui, comme D. B., s’attachent à transmettre le bèlè (il existe des écoles de bèlè), se trouvent parfois affrontés à une perte du sens, à une non-maîtrise chez leurs élèves du non-dit créole, ou plus précisément, à un oubli du détour linguistique créole. A cet égard, le halo mystique qui entoure le bèlè est peut-être l’élément le plus difficile à transmettre aux jeunes générations.

La yole

L’effervescence culturelle qui se joue sur le plan du bèlè s’opère aussi au niveau de la yole qui, malgré sa création relativement récente, bénéficie à la Martinique d’une symbolique patrimoniale forte car elle relie au passé amérindien et est emblématique du fait créole.

La yole ronde, outil de travail des pêcheurs martiniquais, est une innovation technique et sociale récente, puisque la première yole, Gaby, n’est créée qu’au début des années quarante par un charpentier de marine martiniquais. La yole, embarcation « hybride » à mi-chemin entre la yole européenne et le gommier des Caraïbes, est par essence une embarcation « créole », fruit de l’hybridation des cultures amérindienne, européenne et africaine (Moravie 2011).

Cette popularisation de la yole commence avec la création, dans les années 1980, d’une association sportive de voile traditionnelle, la Société des yoles rondes de la Martinique (SYRM), qui deviendrait en 2012, la Fédération des yoles rondes de la Martinique (FYRM). Cette institution a imposé progressivement la yole au-devant de la scène médiatique, en a fait un produit sportif mais aussi économique, touristique.

C’est donc au terme d’un processus que Jérôme Pruneau, Jacques Dumont et Nicolas Célimène (2006 : 520) nomment sportivisation, que la yole est devenue une embarcation de compétition dont les courses rassemblent le dimanche des milliers de Martiniquais ; et plus encore une semaine par an, quand elles font le tour de l’île. Là, ce sont des dizaines de milliers d’afficionados qui suivent la régate, sur les plages ou devant leur télévision. La yole ronde, au départ instrument de pêche, a donc été transformée en objet sportif et médiatique.

Pour Jean-Paul Callède et André Menaut, l’objet patrimonial d’origine a été si radicalement changé qu’on est désormais très éloigné d’une pratique traditionnelle :

La yole n’est plus à proprement parler une pratique traditionnelle, ni seulement une pratique sportive, mais elle constitue une innovation culturelle (par inversion « sportive » de l’échelle du prestige social) résultant d’un long processus de modernisation. L’étude de cette pratique permet d’éclairer la dynamique de l’innovation, d’en saisir la complexité et confirme l’intérêt de l’aborder comme un processus inscrit dans la diachronie (Callède, Menaut 2007 : 48).

Dans la représentation collective, la yole reste cependant étroitement liée à la tradition, en vertu des origines et de la symbolique déjà évoquées, mais également parce que les acteurs qui font vivre les courses, continuent à évoluer dans ou en périphérie du monde de la pêche et de ses prolongements. Enfin, le fait que ce sport soit né dans l’île explique encore l’ampleur et l’enthousiasme du processus d’appropriation dont il fait l’objet.

L’apprentissage de la yole en tant qu’embarcation de course, nécessite le savoir-faire des anciens et des mapipi17. Il y a deux grands réseaux de formation qui se recoupent. Un réseau informel autour des propriétaires de yole et des associations avec lesquelles ils sont liés, et dont les équipages se constituent et s’entraînent sous la conduite des plus expérimentés. Et un réseau plus formel, dans le cadre scolaire ou dans celui de la fédération sportive (FYRM), qui propose aux élèves et aux jeunes des cours de yole ou de bébéyole18, et qui mobilise des techniciens souvent eux-mêmes formés par des mapipi. Ces réseaux se recoupent dans la mesure où c’est également la fédération qui régente les régates. Il existe aussi des structures qui proposent des cours aux touristes.

L’extraordinaire succès de l’entreprise que représente aujourd’hui la course de yole (le tour de Martinique est devenu le premier évènement sportif du pays), a à la fois nécessité et nourri l’agrégation d’un nombre croissant d’apprenants. Un phénomène qui alimente en retour des processus nouveaux de codification, notamment langagière19, et d’évaluation de la pratique, particulièrement en institution scolaire.

En effet, du point de vue du langage, cette pratique traditionnelle concerne trois générations :

-

celle des anciens, qui au contact de locuteurs francophones (touristes par exemple) utilise de plus en plus la langue française ;

-

celle des mapipi ;

-

celle des plus jeunes.

Il semble donc qu’avec le temps, la langue créole s’efface au profit du français. Bien qu’elle soit la langue d’émotion des locuteurs pratiquants, les plus jeunes tendent à la franciser. On pourrait même affirmer qu’avec le temps et au fil des générations, le créole subit un phénomène de décréolisation qualitative que Jean Bernabé définit ainsi : « Le fait que la langue créole connai[sse] à travers les pratiques langagières des locuteurs, francophones eux-mêmes, une extension des domaines d’emploi qui est gérée par des ressources lexicales de ces locuteurs » (Bernabé 2003 : 11)

On constate un appauvrissement de la langue créole en raison d’une relexification à partir de mots français. Ce processus de relexification est dû à deux phénomènes :

-

une arrivée massive de termes et d’expressions en provenance de la navigation française. Ces expressions françaises sont créolisées au détriment des anciens termes créoles ;

-

un appauvrissement sémantique du fait d’une tendance à comprendre certaines expressions créoles au premier degré, sans en saisir le véritable sens. Ce qui entraîne parfois des incompréhensions dans les gestes et postures à adopter pendant la navigation.

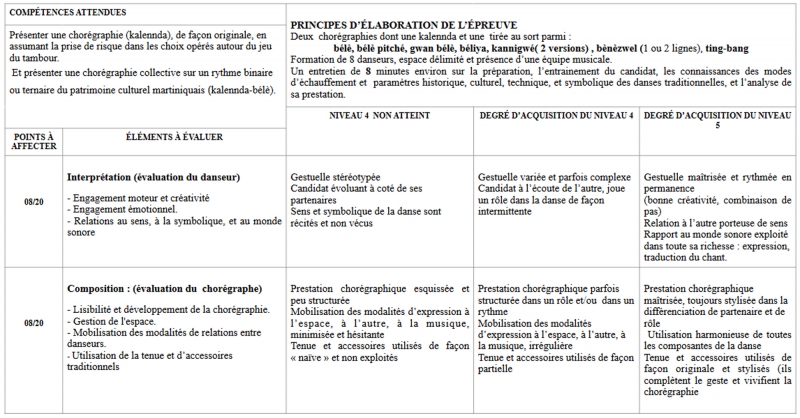

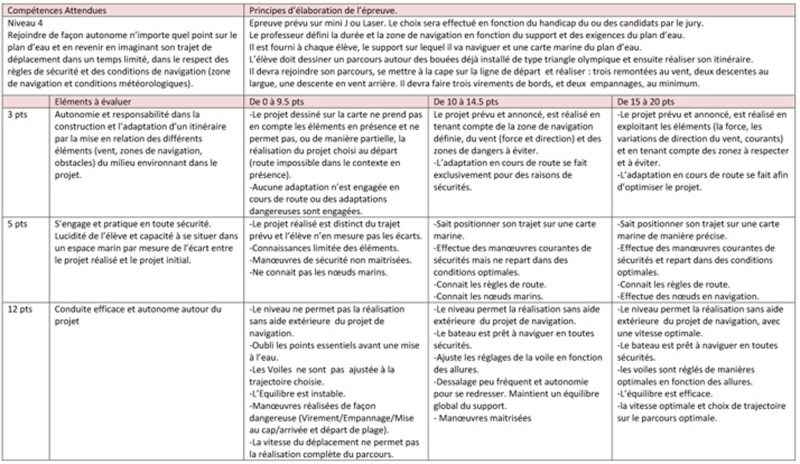

De plus, tout comme le bèlè, l’institution scolaire s’approprie, on l’a vu, les pratiques nautiques traditionnelles (yole et gommier). Généralement, dans le cadre scolaire, un référentiel académique régit les pratiques traditionnelles dans des classes d’examen. Il en existe un pour le bèlè (voir en annexe). Une démarche de normalisation est en cours pour la yole, qui sans doute s’inspirera du Référentiel académique voile (voir en annexe).

La pratique ne peut être informelle en contexte scolaire. D’où les modifications apportées dans les modalités opérationnelles de transmission et au niveau des langues utilisées : le créole, le français ou leur interlecte.

La transmission

La transmission est un processus qui consiste « à faire passer quelque chose à quelqu’un [et qui] contribue à la persistance, souvent transformée, de représentations, de pratiques, d’émotions et d’institutions dans le présent… » (Berliner 2010).

La notion de persistance pourrait s’évaluer en jaugeant le degré de mémoire collective passé dans la mémoire individuelle. La transmission persiste de génération en génération en fonction des niveaux d’adhésion à la chose transmissible et au groupe qui la porte. Maurice Halbwachs (2001 : 34) parle de « lien vivant des générations », lorsque l’enfant est imprégné de la culture à la fois des parents et grands-parents, voire des arrière-grands-parents.

Dans une telle configuration, la notion de persistance s’établit dans une relation diachronique, où les échanges se reproduisent à un instant « T ». La transmission à l’échelle d’une vie humaine est véhiculée par deux voire trois générations (tributaires toutefois de legs antérieurs) qui constituent donc un îlot de connaissances dans le continuum de la transmission. Il en est ainsi des pratiques culturelles de Martinique observées ici. Deux, voire trois, générations se retrouvent liées, les couches (culturelles) anciennes se juxtaposent et s’entremêlent aux plus récentes pour ensuite réinventer le réel. Que ce soit pour la yole ou le bèlè, bien que toutes les générations soient représentées lors des manifestations, les coutumes ne se reproduisent pas à l’identique. Elles tendent à se transformer sous les influences historiques, culturelles, socio-économiques de chaque génération.

La société martiniquaise a longtemps ignoré sa culture, dévalorisé ses origines, nivelé ses saillances au profit d’une quête éperdue de mimétisme. À cet égard, les tentatives de compensation de la déperdition qui cristallisent autour de la yole et du bèlè, constituent des passerelles entre deux modes d’éducation (l’un moderne, l’autre traditionnel) qui véhiculent pour chacun d’eux une communauté de savoirs et d’intelligence apportant des valeurs essentielles au processus de prise en charge éducative des jeunes générations.

Le créole

Le créole est né du frottement des langues française, africaines, kalinago (Caraïbe), dans l’urgence communicative du début de la période coloniale. Les conditions de ce frottement furent extrêmes : l’esclavage. Qualifié autrefois de patois et considérablement minoré, le créole est désormais reconnu comme langue de France. La création du CAPES, plus récemment, de l’agrégation de créole (et donc son introduction – encore timide – à l’école), et avant cela, son entrée dans le cursus universitaire (combats menés par le créoliste Jean Bernabé), ont contribué à une réévaluation, une revalorisation de la langue.

La coexistence des deux langues à la Martinique reste par ailleurs aujourd’hui encore marquée par la diglossie, une relation où le créole représente la langue basse et le français, la langue haute). Par ailleurs, le créole, qui se meut dans un espace toujours contraint, est confronté à une décréolisation accélérée, à la fois qualitative et quantitative, déclinaison linguistique d’une décréolisation culturelle globale. La langue se dévitalise à mesure que la culture s’étiole.

La revalorisation actuelle du créole est par ailleurs ambigüe. Elle reste limitée et intervient à un moment où délitement de la langue fait qu’elle ne constitue plus un obstacle véritable à l’entreprise assimilationniste.

Toute langue évolue dans un univers social spécifique qui la caractérise. L’histoire coloniale puis postcoloniale, l’infériorisation du créole, son exclusion des cadres économiques les plus rentables, les représentations du dominant et de la population relatives à cette langue, ont déterminé le statut et la forme du créole.

Malgré ces contraintes – ou à cause d’elles – le créole, participe au maintien de la tradition. La compétence linguistique des pratiquants les plus avertis, permet par exemple de conserver les lexiques spécialisés du bèlè et de la yole. Ces mots s’entendent encore dans les chants, sur les bwa drésé20 des coursiers. Mais selon nos informateurs, ils s’entendent de moins en moins.

Ces expressions attestent que l’apprentissage optimal d’une langue créole, nécessite une imprégnation active par culture qu’elle exprime – et inversement. Un mapipi nous confiait à ce propos !

Tout est question d’éducation. J’ai été élevé avec la nature, le courant, le mouvement des arbres, le vol des oiseaux ; c’est-à-dire que lorsque les oiseaux volent très haut, on peut conclure que le vent est nul à modéré ; aussitôt que les oiseaux se mettent à voler très bas, le vent est fort. Et lorsqu’ils volent en zigzag, le vent est extrêmement fort. Mais pour cela, il faut savoir ce qu’est un vent fort, doux, modéré : eh bien, voilà mon éducation.

De fait, l’institutionnalisation des pratiques requerrait une institutionnalisation plus marquée de la langue en leur sein. Car nous sommes ici en présence de particularités linguistiques essentielles qu’il serait judicieux d’identifier, de systématiser afin que les pratiques traditionnelles perdurent davantage. D’autant qu’en Martinique, l’imaginaire créole s’effrite au profit des imaginaires français et occidental. Si le paramètre linguistique n’est pas pris en compte dans le processus de revitalisation des usages, la préservation de ces derniers ne sera que partielle. Il y a là une écologie à promouvoir.

Conclusion

L’insécurité langagière qui prévaut en Martinique ne permet pas à l’individu de s’approprier la langue entière. : « L’éradication de la honte de soi n’est pas encore totalement réglée », nous dit Jean Bernabé (2010 : 136). En outre, « Le locuteur créole a […] un sens très limité des potentialités de sa langue et une aptitude faible à percevoir la complexité des réseaux qui structurent les faits de langue, quel qu’en soit le registre, y compris en ce qui a trait au lexique créole » (Bernabé 2008 : 19).

Le retour aux pratiques traditionnelles, fussent-elles revisitées, permettra-t-il à l’anthropos créole d’advenir en tant que sujet. Comment ? En s’appropriant la langue et la culture, et en se désignant comme je. C’est le défi d’une revalorisation des traditions dont le bèlè et la yole ronde sont des exemples édifiants. La transmission, au sens d’une re-transmission, en est la garante.