Introduction

En 1945 déjà, l’archéologue-préhistorien Leroi-Gourhan écrivait :

« L’habitation est sans doute un des traits les plus précieux pour l’étude historique des peuples ». Mais il ajoutait aussitôt que si « l’habitation est mieux connue que le reste, [elle] est encore loin de posséder sa réelle valeur de document historique. Il y a trop peu de voyageurs qui décrivent des maisons et trop peu d’architectes parmi les voyageurs pour qu’on puisse sortir des généralités. »

Il semble cependant que, dans le cas de La Réunion et plus généralement des îles de l’océan Indien, il soit possible de sortir des généralités, en raison de la relative abondance et variété de la documentation historique. La preuve pourrait aussi en être donnée par l’ancienneté et la consistance des études consacrées à l’habitat réunionnais.

C’est en effet dans les années 1930 que des célébrités littéraires de l’île prennent conscience de la valeur du patrimoine monumental de leur île, mais cela reste éphémère et sans conséquence pratique, malgré un article de D. de Monfreid paru en 1955 à Paris dans Richesses de France1. L’habitat traditionnel de La Réunion aurait sans doute presque totalement disparu, emporté par les flots de béton de la départementalisation, s’il n’avait suscité l’intérêt du géographe Jean Defos du Rau qui en a amorcé l’inventaire, posé la typologie et retracé la genèse en 1960. L’ethnologue Christian Barat a repris le flambeau dans les années 1970, s’attachant plus particulièrement à l’architecture locale en matériaux végétaux et donnant ses premiers titres de noblesse au terme « case », notamment dans l’Atlas de La Réunion (1975). Au même moment (1973), Catherine Lavaux publiait un guide pionnier dans lequel les « cases » et les « demeures » expliquaient le passé et devenaient un produit touristique à découvrir2. Elle suscitait ainsi l’intérêt des Réunionnais pour leur patrimoine bâti, non sans quelque ambiguïté. Tandis que l’architecture noble, civile, religieuse et militaire faisait l’objet d’une campagne de sauvegarde, conduite par l’architecte des bâtiments de France Yves Augeard et soutenue par le ministère de la Culture, l’architecture vernaculaire prenait une dimension identitaire, « créole », confortée par les analyses des urbanistes de la Direction Départementale de l’Équipement et par les conclusions des ethnologues et des géographes de l’université. À terme, la « cabane » créole est présentée par B. Chérubini (2000) comme une forme de résistance culturelle à un urbanisme imposé par la départementalisation3. Dès lors, une série d’ouvrages d’auteurs métropolitains s’attache à valoriser l’image des « villas » et des « cases créoles » de la Réunion et, dans une moindre mesure, celles de Maurice et des Seychelles, puisant avec plus ou moins de discernement dans la documentation scientifique pour commenter de magnifiques photographies. Dans le même temps, les véritables guides touristiques affirment que « la case créole vit ses dernières années » et que sa conception est purement fonctionnelle, sans référence au passé : « cette case doit avant tout résister aux cyclones4 ». Ainsi, ni les images, ni les enquêtes, ni les études, ni bien sûr les guides touristiques ne semblent remettre en cause les limitations — aussi bien chronologiques que généalogiques du champ d’études de l’habitat créole, qu’avait fixées Defos du Rau.

Au cours de cette découverte progressive de l’habitat domestique réunionnais, une chose est pourtant acquise, au moins sur place : le terme case/caz sort de sa définition colonialiste et prend une valeur typologique pour désigner « les habitations traditionnelles parmi lesquelles sont comprises les villas. […]. La “villa” désigne les grandes cases et les cases moyennes et petites présentant plusieurs faîtages de toiture5 ». Cependant, en attribuant le qualificatif « créole » aux cases et aux villas, on n’en a pas fait pour autant les documents pour l’histoire réunionnaise qu’aurait souhaités Leroi-Gourhan, mais on les a emprisonnées dans les ambiguïtés originelles de la notion créole : produits européens adaptés ou imités pour les uns, manifestation de résistance, soit au « mélange des races6 » soit à la domination européenne pour les autres, suivant leur épiderme. L’idée que les formes d’habitat résultent de convergences et même de synthèses entre des apports successifs n’apparaît dans les ouvrages consacrés à l’architecture que sous la forme d’une généralité. Elle ne conduit pas à l’analyse historique des documents ni à l’illustration concrète du phénomène de créolisation.

1. Une généalogie partielle de l’habitat créole

À partir de l’établissement fondé à Madagascar en 1638, les Français prennent possession de Rodrigue et de Mascarin ou île Mascareigne (Bourbon puis La Réunion) en 1642. Jacques Pronis, gouverneur de Fort-Dauphin, organise l’expédition sans aucun objectif d’occupation puis déporte à Mascarin/Bourbon une douzaine de mutins blancs qui y « robinsonnent » entre 1646 et 1649. Les premiers fondateurs de la société créole arrivent à Bourbon en 1662 depuis Fort Dauphin : Louis Payen le chef, un autre Blanc et dix Malgaches dont trois femmes, les premières dans l’île. Ils fondent ce qui sera Saint-Paul. Vingt engagés blancs de la Compagnie, commandés par Étienne Regnault, les rejoignent en 1665 après avoir, eux aussi, transité par Fort-Dauphin. Obéissant aux ordres de la métropole, Regnault fait défricher et planter. Chacun, Français et Malgache, se bâtit une cabane « fourche en terre » de troncs d’arbre élagués, cloisonnée et couverte de feuilles de palmistes. C’est alors que l’histoire de l’habitat réunionnais devrait donc commencer.

Pourtant, tous ceux qui se sont intéressés à l’évolution de l’habitat réunionnais exposent que « jusqu’en 1950, l’architecture domestique à La Réunion était essentiellement issue d’une tradition remontant au début du xviiie siècle… » (Robert & Barat, 1991 : 48). La première phase de construction, celle qui commence à Madagascar dans la première moitié du xviie siècle, est donc ignorée ou réduite à une ou deux phrases au prétexte qu’il n’existe pas de documentation, en particulier iconographique. Il en va de même pour le xixe siècle qui n’est présenté que sous deux aspects : la conservation des acquis du xviiie siècle pour l’habitat populaire7 et l’essor des constructions grandioses, imitées de l’Europe, qui influent sur les « belles demeures », celles qu’on appelle aujourd’hui les « villas » (Barat, 1981 :46.).

L’amputation de la première phase d’évolution de l’habitat s’explique peut-être aussi parce qu’elle obligerait à tenir compte de la composante malgache. Celle-ci est évoquée par Jonquères d’Oriola (2001 : 17), mais réduite au modèle de la plus simple paillote antanosy : les serviteurs malgaches n’auraient été que des manœuvres aux ordres du colon qui seul aurait su construire la cabane en madriers. Cette réduction est d’ailleurs aggravée par l’ignorance totale de la phase d’adaptation au milieu indocéanien qu’ont connue, à Fort-Dauphin, presque tous les colons de Bourbon entre 1640 et 16748.

Ainsi, depuis la période de La Bourdonnais (1725), réputée fondatrice, jusqu’à la départementalisation (1946), deux types fondamentaux de cases se seraient maintenus : la paillote des Noirs dans les Bas et les cases en bardeaux des Blancs dans les Hauts (Atlas, 1975). La prise en compte de l’antériorité des constructions en bois, réputées « cases » par opposition aux « paillotes », n’a fait que modifier ce classement : la case du Blanc, bâtie de madriers équarris et couchés qui aurait évolué vers le pan de bois, et la case du Noir (dont on ne précise pas l’origine), faite de troncs de latanier en palissade (Robert & Barat, 1991 : 48). On ne nous dit pas d’où sort la case en paille ou paillote, ni à quel moment elle apparaît.

Il en est de même de la composante indienne, qui n’est signalée que pour la contribution des « ouvriers malabares » aux constructions « nobles » de la période de La Bourdonnais (à partir de 1725) ou pour les modèles architecturaux importés de Pondichéry à la fin du xviiie siècle9, mais jamais pour l’apport des engagés agricoles aux formes et techniques de l’habitat populaire. Quant à la composante « cafre » (africaine), il n’en est jamais question en tant que telle : les « villages nègres » de Defos du Rau semblent tombés du ciel ! On sait pourtant que la pénurie d’artisans blancs, qui a frappé les îles jusqu’au milieu du xviiie siècle, a contraint les cadres de la colonisation à rechercher des ouvriers qualifiés en Inde pour réaliser les indispensables infrastructures, en particulier les chapelles10, et à former des ouvriers parmi les esclaves malgaches, indiens et africains.

La documentation existe pourtant depuis le xviie siècle, en particulier sur les cartes et dessins de voyageurs qui révèlent bien des détails à l’examen.

Page de garde du Voyage et aventures de Leguat, 170711

Cette extraordinaire gravure, publiée en 1707, illustre la robinsonnade des envoyés huguenots du marquis Duquesne à l’île Rodrigue entre 1691 et 1693. Alors que seuls des Blancs y ont participé, sans contact avec des Malgaches, des Africains ou des Indiens, la représentation des « cases » ou cabanes des aventuriers offre tous les types de constructions mises en œuvre au début de la colonisation française aux Amériques comme aux Mascareignes, durant la seconde moitié du xviie siècle. La hutte en forme de tente conique, la cabane ronde en rondins dressés couverte de bardeaux et la case rectangulaire couverte de feuilles de palmiste qu’on voit ici, sont donc des formes de construction européennes alors qu’on a coutume d’en faire, à La Réunion, une caractéristique africaine ou malgache.

Une « Vue de Saint-Paul en 1705 » (dessin du Journal de Durot) et un « Profil », dessiné par le Révérend Père Jacques pour l’Histoire des voyages de Capu (1720), montrent que les premières constructions sont à deux pans de toiture et portent une couverture végétale. La légende selon laquelle la case à quatre pans dite « pavillon » serait la plus ancienne, traditionnelle et donc proprement « créole » est ici contredite par les documents. En outre, au xviie et même au xviiie en France, la plupart des constructions rurales populaires étaient à deux pans, comme à Madagascar. Il y a donc eu convergence entre deux traditions d’habitat. Par ailleurs, le nom créole du toit à deux pans est d’origine malgache : case tapénak (de tapenaka)12. Ce type de maison a perduré chez les Blancs jusqu’au début du xxe siècle dans les Hauts et sur le front pionnier du « Pays Brûlé », comme en témoigne l’iconographie13. En outre, le plan cavalier de Fort-Dauphin dressé par Flacourt en 1650 montre que la petite colonie française avait largement emprunté aux Malgaches la forme des constructions en bois avant de se replier sur Bourbon.

Nous savons en outre, par divers récits de voyageurs, qu’au xviie siècle les « habitants » les mieux établis occupaient des maisons, dites « cases », faites d’un soubassement en pierres et terre battue, construites de madriers et de bois équarris et couvertes de bardeaux de bois ou de feuilles de palmiste14. Une illustration plus tardive (début xixe siècle) restitue cette première façon de construire introduite à Bourbon, sans qu’on puisse en déduire qu’elle était nécessairement venue d’Europe.

Construction d’une case. (Gravure pour illustrer Paul et Virginie vers 1815. Coll. V.H.B.)

Au xviie siècle en effet, les Malgaches de la région de Fort-Dauphin (Antanosy) construisent en madriers, planches et pans de bois aussi bien qu’en falafa15. Outre les images de Flacourt, contemporaines du premier établissement de l’île Bourbon, nous disposons de gravures du début du xixe et de photographies de la fin du même siècle qui prouvent la qualité de la charpenterie malgache avant toute influence européenne.

Même la construction la plus importante du vieux Saint-Paul, la première chapelle, empruntait à la technique malgache, comme en témoignent les vestiges noyés dans la végétation au-dessus de Savanna, sur la rive gauche de la Ravine Bassin. On distingue encore une plate-forme en roches basaltiques empilées sans mortier, sur laquelle s’élevait en 1666 une grande cabane en charpente surmontée d’une croix. La maçonnerie rappelle celle des tombeaux de Madagascar, d’où venaient les premiers colons, français et malgaches. On ne peut renvoyer ici au solin ou solage des maisons en pans de bois de Normandie, puisque le solage n’est pas une plate-forme, mais un muret reposant sur des fondations linéaires. Le tombeau du roi Ratrimo en Imerina (Madagascar) dans l’état où il a été photographié à la fin du xixe siècle donne une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler la chapelle du vieux Saint-Paul : ce n’était pas une paillote.

En réalité, l’aspect général des premières agglomérations de Bourbon n’était pas sans rappeler les villages malgaches de l’intérieur avant toute influence européenne.

Aspect d’un village du Betsileo au xviiie siècle (d’après une photographie de la fin du xixe. Coll. V.H.B.)

L’iconographie peut donc nous montrer le jeu complexe d’apports divers, pourtant les analyses des spécialistes demeurent sommaires, partielles et souvent partiales.

2. Des images obscurcies par leurs commentaires

Se contredisant lui-même d’une page à l’autre, Defos du Rau écrivait :

« Il est certain que les premiers villages de Saint-Denis, de Sainte-Suzanne et même de Saint-Paul, jusqu’en 1725 [La Bourdonnais, le civilisateur !], devaient évoquer davantage des villages nègres qu’un village de l’Île-de-France ; c’est la classique image des huttes sous les cocotiers » (Defos, 1960 : 228).

Tous les clichés coloniaux sont là, sous la plume d’un scientifique dont le sens de l’observation et de la relativité est par eux annihilé.

La lecture qu’on a faite jusqu’ici des images témoins de l’habitat, plus nombreuses qu’on ne l’affirme généralement, semble en effet prisonnière de quelques idées reçues qui fonctionnent comme des œillères. Les premiers colons auraient construit un habitat de survie directement adapté de leur culture d’origine, celle de la France rurale. Cette idée fort ancienne est revenue dans les écrits les plus récents sous la forme de la robinsonnade. Ensuite, grâce à l’arrivée de charpentiers de marine, en particulier sous le gouvernement de La Bourdonnais, l’architecture locale aurait « progressé » vers la construction en pans de bois. Enfin, dès l’origine, il y aurait eu un type de case « pour les Blancs » et un autre « pour les Noirs » (Robert & Barat 1991 : 48).

La robinsonnade, qui n’a pu véritablement concerner que les mutins déportés de Fort-Dauphin par Pronis en 1646, puis les premiers occupants de Rodrigues envoyés par Duquesne en 1691, est présentée par les lecteurs de R. Chaudenson16 non seulement comme processus sociologique de la créolisation, mais comme creuset des formes vernaculaires de l’habitat créole fondées sur des techniques dites « archaïques » (Chérubini, 2000).

« Le fait de vivre dans des conditions de vie quotidienne proches de la robinsonnade […] aura permis aux hommes et aux femmes de ces sociétés créoles de forger les traits de l’organisation de l’espace domestique (structure de la maison, de la cour, de l’habitation de base) et de l’espace social qui dominera par la suite, quel que soit le groupe social concerné (maîtres ou esclaves, marrons, libres, affranchis, engagés, etc.) » (Chérubini, 2000 : 293-294).

Cette hypothèse reconduit l’analyse des origines de l’habitat proprement réunionnais au point de départ fixé par Defos du Rau : les techniques archaïques de construction ont été mises en place au début de la société créole en équilibre avec la nature comme des abris de fortune qui ont évolué ensuite avec les transformations de la société d’habitation puis de plantation et enfin la départementalisation, avec le souci constant d’imiter la métropole. Les modalités de cette évolution semblent se résumer à l’imitation de formes européennes, ce qui paraît un peu court.

L’architecte Yves Augeard (1993 : 211) qui, le premier, accorde une place — bien limitée — à l’influence malgache dans les premières constructions de Bourbon, illustre le piège d’une autre de ces idées reçues :

« Mises en œuvre par des charpentiers arrivés de diverses régions françaises, les maisons de pans de bois ne comportent longtemps aucun caractère spécifique. Réalisées avec des matériaux naturels identifiés sur place, suivant un mode de construction importé, mais déjà influencé par l’expérience du Fort-Dauphin de Madagascar, c’est un habitat préfabriqué et démontable. Les pionniers envoyés dans les quartiers encore inoccupés n’hésitent pas à emporter les “bois” de leur case pour les remonter dans leur nouvel “emplacement” ».

Le mythe des charpentiers de marine, cautionné par Barat et Augeard pour La Réunion, mais qu’on retrouve également aux Antilles, ne repose sur aucune donnée d’archive et contredit ce qu’on sait des charpentiers de marine, en déficit à l’époque de Colbert, et ce que les chercheurs québécois et louisianais nous apprennent de leurs premières constructions coloniales17. Cette genèse est pourtant reprise par Jonquères d’Oriola en 2001 (p. 17) :

« À partir de 1715 […], la culture du café […] attire sur l’île de nombreux colons français et européens. Parmi eux, des charpentiers de marine, menuisiers et maîtres ouvriers importent leurs savoir-faire et contribuent à fixer une forme qui sera l’archétype de la maison créole. »

À la même date pourtant, on sait que le gouverneur commence à faire venir des engagés de l’Inde… On devrait plutôt chercher du côté des bûcherons, car les premiers colons français de Madagascar étaient d’abord des coupeurs de bois. D’ailleurs, sans voir la contradiction avec ce qu’il a dit plus haut des constructions initiales, Jonquères d’Oriola oppose la maison de pans de bois, moins « primitive », plus économe en bois et surtout « mise en œuvre par des charpentiers envoyés par la Compagnie des Indes », à la case de bois couché « qui permettait au colon, aidé simplement de manœuvres, de monter lui-même sa maison selon une technique de bûcheron » (Jonquères, 2001 : 25, 30). Rappelons en outre que la cabane « pièce sur pièce » est le type d’habitat vernaculaire le plus ancien du Québec.

Y. Augeard est encore plus affirmatif lorsqu’il analyse l’image de la case du poète Bertin, construite avant 1752 et lithographiée par Roussin vers 1863 (Augeard, 1982 : 211).

Il faut surtout noter que la « varangue », n’est pas une avancée en appentis telle qu’on la retrouve sur l’aquarelle de Patu de Rosemont18, mais un patio comme sur le Manchy de Roussin. La photographie d’une case de la rue Saint-Joseph à Saint-Denis, disparue avant 1935, offre un autre exemple du type de la case Bertin, mais sans bardeaux. Elle datait de la seconde moitié du xviiie siècle, puisqu’on sait que c’est dans cette maison alors réputée « ancienne » que fut signée la capitulation du colonel de Sainte-Suzanne en 181019.

Le commentaire récent auquel l’aquarelle de Patu de Rosemont a donné lieu demeure bien partiel :

« Nous avons ici l’exemple d’un type de construction où les murs sont constitués d’un empilement de madriers à angles vifs. Cette technique de construction connaît un grand succès au début de la colonisation. Les premiers colons utilisent des méthodes courantes dans les pays du nord de l’Europe ou dans les colonies d’Amérique du Nord, dont les forêts sont aussi abondantes que celles de Bourbon au début de la colonisation »20.

Il faut plutôt noter la véranda, qui n’existe nulle part ailleurs sur ce type de construction, ainsi que la forme et la pente du toit. Cette case ne peut-être celle d’un esclave, et pourtant, depuis Defos (1960) repris par Barat (1981), on considère que les cases de bois debout, en bois couché ou de bois rond sont la caractéristique de « l’habitat du Noir ». Cette maison de rondins, inachevée, en cours de déménagement ou en ruine, témoigne en réalité de l’adaptation bourbonnaise du modèle « pièce sur pièce » qu’on retrouve aux Amériques et dont l’origine est à rechercher dans l’habitat des bûcherons et charbonniers de France. Seul le traitement des linteaux en arc reflète l’influence de l’architecture noble du xviiie siècle.

On retrouve dans ces textes le mythe du modèle initial de la maison de pans de bois européenne qui s’est imposé et qui perdure. Or non seulement ce type de construction n’est pas exclusivement européen, puisque la tradition malgache le connaît, mais encore il est loin d’avoir été prépondérant dans les colonies françaises, en Amérique comme dans l’océan Indien, faute d’ouvriers compétents.

Une telle affirmation est soutenue par les études d’architecture conduites au Québec depuis les années 1970 :

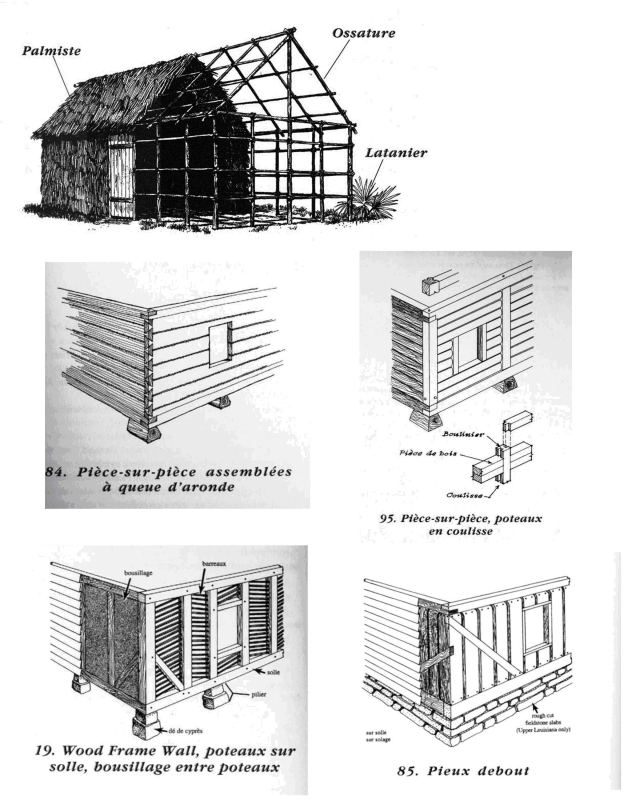

« L’examen des documents fait ressortir qu’au xviie siècle la majorité des maisons sont en bois, qu’elles sont de petites dimensions,… et qu’elles possèdent peu d’ouvertures […]. « Trois procédés de construction en bois sont utilisés durant la période allant de 1670 à 1690 : les poteaux sur soles à coulisses ou bâtiments d’assemblage sur soles, le colombage et le pièce sur pièce assemblé à joints carrés ou à queue d’aronde ; le plus souvent la maison est rectangulaire et couverte d’herbes ou de planches21 ».

Les procédés de construction au Québec et en Louisiane, d’après A Creole Lexicon : Palmetto, pièce sur pièce et poteaux en coulisse, pieux debout et colombage (bousillage entre poteaux) appelé aussi pan de bois

De son côté, l’anthropologue B. Chérubini sous-entend une sorte de chronologie des types lorsqu’il écrit « l’on se construit un abri, une hutte, puis une paillote ou une case, un kalbanon ou un carbet, une grande case ou une maison de maître » (Chérubini, 2000 : 293), mais il ne la justifie pas. Bien mieux, il semble plus loin l’attribuer à la seule évolution des besoins et des directives des maîtres blancs, reprenant en partie les classifications sommaires de W. Bertile (1994). Pour ce dernier, la typologie de l’habitat se décline en périodes et par groupes ethniques ou ethnoculturels : au cours de la période esclavagiste, les esclaves étaient dans des paillotes. Durant la période post-esclavagiste, les engagés étaient eux aussi dans des paillotes ou bien de longs bâtiments en dur, les « calbanons » des « camps ». Pour tous les autres groupes, l’habitat de base est la case rectangulaire entourée d’un bouquet d’arbre. B. Chérubini ne fait qu’ajouter :

« L’une des principales causes de l’édification de ces campements, cabanons ou cabanes temporaires a été […] l’arrivée, parfois massive, de migrants venus renforcer la main-d’œuvre servile ou contractuelle. Ainsi, la communauté tamoule s’est-elle regroupée dans des camps et des logements sommaires mis à leur disposition par les grands propriétaires terriens » (Chérubini, 2000 : 297).

Est-ce à dire que ce sont les propriétaires qui ont choisi le type des constructions et l’ont imposé aux migrants ? Quels étaient l’origine et l’usage antérieur de ces logements sommaires ? La réponse vient plus loin, lorsque, reprenant une étude de Jean Benoist sur le camp Villèle à Saint-Gilles-les Hauts, B. Chérubini note que « les engagés malgaches, africains, malais, indiens ont été hébergés près de la sucrerie dans le camp où ils ont dû construire leur case aux parois de paille et au sol de taye bœuf (bouse de vache) » (Chérubini, 2000 : 297-298). Mais alors, comment expliquer que les représentants de populations aussi diverses aient pu construire leurs logements sur le même modèle, modèle qui, dans son ensemble, ne renvoie directement à aucune des ethnies représentées, mais semble déjà le produit d’une synthèse ou plutôt d’une convergence entre plusieurs types de paillotes ?

Case torchis ou en « souflaj » (photographie de 1883. Coll. A.D.R.)

Jusqu’au xixe siècle en effet, beaucoup de colons blancs de Bourbon occupaient des paillotes, ces « ajoupas » et surtout ces « boucans » dont Adèle Ferrand nous a gardé le souvenir.

Le terme « ajoupa » a aujourd’hui disparu de la langue parlée, mais « boucan » est conservé pour désigner une case annexe aux parois en clayonnage de calumet ou de bambous fendus. Une telle construction renvoie directement à la trano falafa (maison en lattis de palmier) de la côte malgache dont une carte postale 1900 pourrait laisser croire qu’elle a été directement transplantée par des engagés malgaches de la fin du xixe siècle.

Il semblerait que les ajoupas et les boucans aient été les logements construits pour eux-mêmes par les premiers esclaves venus de Madagascar, d’Afrique et d’Inde. Contraints par la nature des matériaux et par le peu de temps qui leur était accordé, les esclaves auraient apporté des raccourcis aux modèles constructifs des Blancs en s’inspirant de leurs propres techniques, comme en témoigne cette gravure anonyme des années 1800 qui a donné lieu à de nombreux commentaires doloristes sur la condition des esclaves.

Ce qui frappe vraiment par rapport au « boucan » dessiné par A. Ferrand, c’est le caractère moins soigné de la bâtisse attribuée au Noir. Les parois sont en « pieux debout » puis en « bois couchés » sans assemblage, à la différence des cases en madriers des Malgaches. La couverture est faite de palmes non tressées et non amarrées descendant jusqu’au sol, sans bourrelet d’arrêt aux pignons (le roulo). En réalité, cette case est une chaumière, mais pas une paillote. Elle est fort peu éloignée par sa technique constructive de celles qu’on attribue généralement aux Blancs pour la même période.

Notons qu’en Louisiane, au xviiie siècle, la paillote appelée palmetto est bâtie en palmiste et en latanier (pandanus — le vacoa de La Réunion, du malgache vakoa) par des Blancs et donnée comme d’origine amérindienne22 ! Sa forme, en particulier la pente et la hauteur de l’arrêt du toit, et sa structure sans poteaux d’angle, formée d’une carcasse géométrique de branches liées entre elles par des cordes, ne se retrouvent pas à La Réunion, prouvant si besoin était que les paillotes ne sont pas toutes semblables ni toutes africaines ou malgaches.

3. Une typologie coloniale à reconsidérer

Jean Defos du Rau (1960), qui consacre un très long chapitre de sa thèse de géographie à l’habitat, est manifestement celui qui a donné les cadres de l’analyse et les interprétations psychologiques et ethniques qui servent à tous ceux qui écrivent depuis sur le sujet, même lorsqu’ils ne l’ont pas lu. Defos estimait que

« les Créoles n’ont jamais obéi à d’autre règle que leur amour de l’indépendance, n’ont tenu aucun compte des facteurs géographiques […], se bornant à appliquer des principes généraux dépendant du sens commun » et « de la règle du moindre effort » (Defos, 1960 : 227).

Tout cela est bien court, mais passait fort bien à son époque qui considérait encore la bonne colonisation comme le transfert sous les tropiques de ce qu’il y avait de mieux en Europe, en l’occurrence, l’habitat.

Pour lui « les premières cases ne furent sans doute que des abris de fortune, assez légers, du genre “ajoupa” antillais ou “boucan” de chasseur. » Il affirme que « les récits des premiers voyageurs sont presque muets sur leurs habitations, tant elles leur semblent, probablement, naturelles ». Ce caractère naturel renvoie sans doute à la vieille classification rationaliste de l’état de nature opposé à celui de « civilisé » qui n’a pas complètement disparu des esprits européens. L’état sauvage perdurant par « atavisme » chez les Créoles, leur habitat n’aurait su évoluer et Defos donne comme certain que « dès le début les cases étaient rectangulaires [ce qui est vrai] et, dans l’ensemble, à peu près du même genre que les cases actuelles ». C’est, selon lui, la « dégénérescence » des Créoles blancs qui expliquerait la stagnation du type de l’habitat populaire, mais Defos du Rau leur attribue l’exclusivité de son origine et pose en principe absolu, l’absence de toute autre influence dans sa genèse et sa non-évolution, quitte à se contredire ensuite devant l’évidence de certains faits.

« On peut, si l’on veut à toute force penser que les premiers colons, presque tous passés par Fort-Dauphin et pourvus d’esclaves de la Grande-Île, s’inspirèrent des cases du pays Tanosy ; il est beaucoup plus simple de penser que le bon sens des roturiers de France n’ayant pour matériaux que des arbres et des feuilles, cherchant à réaliser un abri rustique de peu de revient, et dans un pays où règne presque toujours le beau temps, ne pouvaient pas ne pas créer la case rectangulaire, dont le prototype avait du reste pu être imaginé d’après les récits des matelots revenus des Antilles en France. Le terme même de “case” apparaît dès le début : Thoreau l’emploie dans son récit de 1666 que Flacourt publia en 1681 » (Defos, 1960 : 227).

En dehors de ces considérations très contestables, sur lesquelles le géographe ne s’étend pas, Defos fournit à tous les intéressés de la case créole une typologie et une grille d’analyse qui n’a jamais été remise en cause. Il concède que « dire que la paillote est la maison des Bas, à l’usage du prolétariat noir, et la case en bardeaux, celle des Hauts, à l’usage des Petits Blancs, n’est qu’une approximation suscitant bien des réserves ». Cependant, dans un inventaire de type ethnologique, sans aucune préoccupation chronologique, il propose de classer d’abord les cases suivant les matériaux de leur toit et de leurs parois et d’après la forme de leur toit. Ensuite, il les classe suivant le nombre et la distribution des pièces :

1— cases élémentaires à deux pièces,

2 — cases classiques à quatre pièces,

3 — cases-villas aisées,

4 — maisons bourgeoises à dépendances multiples.

On remarque que derrière cette classification de type architectural se cache une chronologie révélée par les qualificatifs « élémentaire », « classique » et « villa » ainsi qu’une référence à la hiérarchie sociale, dont on sait qu’aux colonies elle est celle des races, même si, à la Réunion, les Petits Blancs constituent un paradoxe. Avec beaucoup d’ambiguïté, Delcourt (1980 : 31) n’hésitait pas à utiliser le qualificatif « primitif » en le justifiant par les considérations générales de Rapoport23. Le qualificatif « élémentaire » est repris par Jonquères d’Oriola en 2001 et l’on pourrait croire à une typologie telle que l’employaient Doyon et Hubrecht pour décrire les maisons rurales de France, s’il ne la rattachait pas à un classement ethnique.

La corrélation raciale est d’ailleurs clairement posée lorsque Defos du Rau explique sa typologie :

La case élémentaire à double pente, dite paillote, lui donne l’impression qu’on « débarque en les voyant dans un village africain ». Il précise : « la paillote à murs de paille est la solution rapide, de moindre effort, en usage dans les milieux cafres, constituant encore de petits villages ».

Est-ce à dire que les Africains ont introduit leur mode d’habitat ? Que dire alors des paillotes des camps malabars des photographies anciennes ? D’autant que Defos affirme lui-même : « Lorsque les parois de ce modèle sont en torchis (argile mouillée mêlée de paille ou de chiendent), avec parfois une minuscule varangue carrée en coin de façade, on doit reconnaître le type généralement adopté par les Malabars de la côte du Vent ». Paradoxe ? Surtout si l’on retrouve la case en « souflaj » construite et occupée ailleurs par une autre ethnie.

On peut d’autre part affirmer contre Defos que le plan rectangulaire dominant résulte d’une convergence culturelle et non de l’imagination des colons. L’image de Leguat (1707) prouve que les formes circulaires et carrées ont été essayées puis abandonnées. Aucune des civilisations en présence ne construisait en rond ou en carré.

Case de Petits Blancs des hauts de Saint-Pierre (dans Richesses de France. La Réunion, 1955)

La réfutation de la typologie de Defos s’impose lorsqu’on la confronte à l’iconographie. Une lithographie de Roussin nous montre l’adoption par les Blancs d’une synthèse entre traditions françaises et malgaches au milieu du xixe siècle. On découvre aussi sur une photographie que, jusqu’au milieu du xxe siècle, des petits Blancs construisaient et habitaient des cases toutes semblables aux maisons malgaches des premiers temps. Ces photographies prouvent au moins trois choses : d’abord que l’architecture bourbonnaise du xviie siècle s’est maintenue et non pas seulement celle du xviiie siècle, ensuite qu’elle a évolué en intégrant des apports multiples, enfin qu’il est impossible en terre créole d’attribuer à telle ou telle ethnie l’exclusivité de la transmission d’un type particulier d’habitat.

La case de bardeaux à toit « Pavillon ». « Elle caractérise essentiellement le Blanc et surtout le Petit Blanc des Hauts », écrit Defos du Rau (1960 : 249), repris par l’Atlas de La Réunion (1975). Le « Pavillon » est le toit à quatre pans qui représenterait, dans la pensée de Defos du Rau, une forme supérieure, plus soignée, d’aspect plus cossu et comportant généralement quatre pièces au lieu de deux. Mais on trouve la cabane à deux pièces avec le toit à double pente comme la référence de la classe ouvrière en Louisiane à partir de son rattachement aux États-Unis. Delcourt (1980 : 33) estimait que c’était « la forme admise », c’est-à-dire celle transmise de génération en génération et en quelque sorte « identitaire ». S’il reconnaît qu’elle est venue d’ailleurs, Delcourt croyait que cette forme admise avait résisté pendant plusieurs siècles aux besoins de changement. En réalité, l’origine de la mode est californienne, sous le vocable « bungalow ». Le mot et le type bungalow sont d’origine indienne, du Bengali bânglâ signifiant une maison basse avec des galeries tout autour. La diffusion de ce type de maison est postérieure à la conquête de l’Inde par les Britanniques, ce sont peut-être eux qui l’on introduit à Bourbon en 1810. Par ailleurs, quoique l’on puisse croire en lisant Defos du Rau puis Barat, la case pavillon demeure minoritaire en nombre par rapport à la « case tapénak » (à deux pans).

La case-villa se caractérise par la complexité de la toiture, toits à plusieurs faîtes, et par les dimensions et le nombre des pièces. La varangue ouverte n’occupe qu’une seule façade, soutenue par des colonnes.

La maison bourgeoise à dépendances multiples. C’est une grand’case d’habitation construite et occupée par le maître blanc, blanc, mais créole. La plupart du temps, elle développe en dimensions le modèle originel du bungalow avec une véranda circulaire, la toiture pouvant être aussi bien à deux qu’à quatre pans.

En appliquant aux documents anciens la dissection de toutes les composantes de l’architecture domestique créole, on devrait parvenir à identifier des apports directs et à leur attribuer une ou plusieurs origines culturelles.

Une seule chose est à retenir parmi les considérations de Defos du Rau, car elle semble judicieuse : « c’est bien à cause de la population blanche que la maison de bardeaux des hauts est descendue vers le littoral » (1960 : 257) ; avec l’usage du clou, le bardeau semble être en effet un apport français certain dans la synthèse architecturale créole.

On peut s’en assurer en comparant l’habitat populaire ancien et traditionnel d’autres colonies françaises où les autres composantes ethniques sont différentes. Le Creole Lexicon de l’université de Louisiane (2004) est, pour ce faire, extrêmement précieux ; il montre que le terme « bardot » désigne dans les Amériques la tuile de bois tandis que le « bardot » réunionnais est connu comme « essente », en Louisiane, mais aussi aux Antilles et en Guyane, terme utilisé au xviiie siècle dans la France de l’Ouest (Normandie).

La tuile de bois était relativement répandue en France, mais le bardeau de mur y était très rare alors qu’il est général dans les colonies françaises, souvent d’ailleurs associé à une toiture de paille, de tuiles en argile et, depuis le xxe siècle, de tôle métallique. L’utilisation du « bardot » en revêtement de parois, qui a disparu en France depuis le xixe siècle en dehors des régions montagneuses, est une caractéristique créole que toutes les ethnies se sont appropriée. Après avoir remplacé les pailles en toiture au cours du xviiie siècle d’après Barat (1981 : 41), le « bardot » a lui-même été évacué par la tôle métallique, alors qu’il demeure en revêtement de paroi : comme le soulignait C. Barat (1981), la distinction entre paillote et case de bois n’est que la résultante d’une évolution historique très aléatoire et non le marqueur de différences ethniques, géographiques ou sociales.

La varangue, dans sa forme la plus courante, est un espace en creux faisant partie du corps principal du bâtiment (Delcourt, 1980 : 35). Elle est d’origine indienne et s’est aussi diffusée à Madagascar (le mot et la chose), mais on la trouve construite au Brésil dès 1637 et dès 1650 dans les Antilles espagnoles. Le terme apparaît dans certains documents franco-antillais dès le milieu du xviiie siècle. Son introduction à La Réunion coïnciderait avec les grandes manœuvres de La Bourdonnais et l’introduction de spécialistes indiens (Barat 1981). Barassin pensait néanmoins qu’elle avait été introduite au presbytère de Saint-Denis pour la première fois en 1720 par le préfet apostolique Renou, donc avant La Bourdonnais, mais d’après un incontestable modèle indien. Cette hypothèse a reçu l’aval des plus récents chercheurs. Comme le bungalow, elle relève en Inde de l’architecture dite noble. Véranda et varangue ont même origine et même signification.

Le torchis est dans l’océan Indien un mélange de terre, de bouse de vache et d’herbe sous diverses formes constituant un mortier projeté sur une claie ou un lattis végétal (en créole : « bousiller », « torcher » ou « souffler »). Ce « souflaj » correspond au « bousillage » d’Amérique et son origine peut aussi bien être africaine, comme le pensent les Louisianais, qu’indienne. La représentation la plus ancienne d’une case en torchis (par Roussin) date du milieu du xixe siècle. Dans tous les cas, il s’agit à La Réunion du clissage et non pas du colombage de la maison à pans de bois de la France rurale.

Site des environs de la rivière d’Abord (par Bory, d’après Patu, 1804. Coll. V.H.B.)

La technique du pisé, ou adobe, qui constitue des murs de briques crues autoportants est peu citée, mais l’iconographie est là pour prouver son utilisation en clôture extérieure, identique aux murs de briques crues malgaches (les tamboho).

Le clayonnage du boucan dont on a relevé la ressemblance avec le lattis malgache est certainement aussi d’origine africaine et indienne. Il sert de transition technique vers le clissage en torchis.

Le toit à double pente est aussi commun, mais l’influence malgache se lit dans la forme et le degré d’inclinaison des paillotes comme des cases en bois, sans aucun rapport avec l’ethnie du constructeur ni de l’occupant.

Pour résumer, on peut avancer que tous les groupes ethniques qui ont constitué la société créole ont contribué à la synthèse technique de l’architecture domestique :

– les Malgaches avec le soubassement de pierre, le plan rectangulaire, la case à pignons (caz tapenak), la couverture végétale (différente du chaume et de la bagasse) avec faîtière nouée et perches croisées de maintien, le clayonnage des parois en calumet, le mur autoportant en pisé tamboho servant de clôture extérieure,

– les Indiens avec la maçonnerie à la chaux, l’argamaste, la varangue, le torchis sur lattis, peut-être le « roulo » de bord de toiture,

– les Africains avec le chaume lié pour les parois, la case entièrement végétale sur terre battue, fourches en terre, sans cadre au sol ni soubassement, peut-être une forme de pisé. Beaucoup moins identifiables et sans doute moins importants par leur apport technique, la majorité des Cafres provenaient de régions à faible couvert forestier qui ne pratiquaient ni la charpenterie ni la maçonnerie,

– les Français avec la charpente clouée et certains assemblages, la préfabrication et le démontage des bois de charpente, le bardage en planches horizontales et les bardeaux, le solage (muret) maçonné, mais pas le « bousillage ». Leur grand apport tient à l’introduction du clou, de la scie et des outils métalliques pour la taille de pierre.

Conclusion

Dès la fondation de l’aînée des colonies françaises de l’océan Indien, le phénomène de créolisation de l’architecture populaire est manifeste ; il se reproduit dans les colonies cadettes de l’île Maurice et des Seychelles et va jusqu’à concerner la côte orientale de Madagascar.

La surprise est de constater que ce sont des Créoles de couleur, formés à Bourbon et à l’île de France, qui ont transporté le syncrétisme architectural de leur île à Madagascar. La première diffusion s’est faite de façon inorganisée et presque spontanée, sur la côte Est et à l’île de Sainte-Marie dès la fin du xviiie siècle. La seconde relève de ce que l’on peut appeler l’assistance technique ou les échanges Sud-Sud avant la lettre : après les emprunts de Jean-René, chef de Tamatave vers 1810, c’est le recours volontariste du premier souverain de Madagascar, Radama 1er, à des artisans étrangers pour bâtir et consolider son royaume face aux appétits croissants des puissances européennes, à partir de 1820 (Huyghues Belrose, 1975). La date est importante, car elle est antérieure à l’abolition de l’esclavage dans les Mascareignes britanniques et françaises et prouve qu’un vivier de techniciens du bâtiment avait pu se constituer à l’intérieur du système colonial français d’Ancien régime.

Dès le commencement à Fort-Dauphin, les colons blancs ont emprunté aux Malgaches la totalité des techniques de survie, de défrichement et d’abri dans un milieu qui leur était totalement inconnu. Installés à Bourbon, ils ont transporté les traits fondamentaux dans la façon de construire qui étaient communs aux charpentiers malgaches et aux ruraux européens, puis emprunté aux Indiens des techniques et des modèles nouveaux. On n’a en revanche aucune preuve, en dehors de quelques noms dont celui de Panon dit « Varlope » et de toponymes (Ravine du Charpentier), de la présence de maîtres charpentiers envoyés par la Compagnie des Indes et surtout aucune mention de charpentiers de marine dans les archives.

S’il y a eu nécessaire simplification des apports, il n’y a pas eu nécessaire appauvrissement de la résultante, car, par un phénomène de sympathie et de convergence induit par l’adaptation au milieu naturel, les différentes techniques ne se sont pas niées, mais ont concouru à l’enrichissement et à l’originalité de cette résultante.

Ce petit exposé n’aura pas été inutile s’il convainc les intéressés qu’il faut décoloniser les concepts et le vocabulaire descriptif pour parvenir à une appréhension objective de la documentation et pouvoir discerner des phénomènes de convergence culturelle et non plus de diffusion et d’imitation qui sous-entendent toujours un rapport hiérarchique de valeur et pérennisent dans les esprits la situation de domination coloniale.