Introduction

Les études postcoloniales s’imposent aujourd’hui dans de nombreuses sphères de la recherche en sciences sociales, et ne peuvent laisser indifférent le chercheur en didactique du français langue étrangère, FLE. Dans quelle mesure le FLE, né d’une nécessaire maturation de la dichotomie étranger/colonisé après la décolonisation africaine (Spaeth, 2010, 2014), est-il encore empreint de dynamiques centrifuges ethnocentrées qui relèveraient directement d’une dimension postcoloniale ?

L’enseignant-chercheur en poste aux Antilles, zone qui a été entièrement soumise à des processus coloniaux encore prégnants, ne peut ignorer la question qui est évidemment fondamentale dans les anciennes colonies françaises, par exemple Haïti (Martineau, 2015). Mais la question est-elle pour autant illégitime dans des espaces où le français n’a jamais été la langue du colonisateur ?

Cette contribution se fixe pour objectif d’une part d’analyser dans une perspective didactique dans quelle mesure enseigner le FLE relève, ou non, d’une posture postcoloniale, même en dehors des espaces directement colonisés en leur temps par la France, et d’autre part en quoi la pensée postcoloniale peut participer d’un questionnement de cet enseignement. L’étude se limitera donc, pour de simples raisons pratiques (la relative connaissance de ces espaces par l’auteur), aux Amériques hispanophones.

L’entreprise n’est pas simple, car ce que nous appelons pour l’instant, faute de mieux, le fait ou l’étude postcolonial(e) – les deux constituant déjà deux paradigmes distincts – peut relever de différentes sciences, histoire, géographie, sociologie, linguistique ou encore études littéraires. Interrogeons tout d’abord le terme.

1. De la valence du préfixe « post »

Post : préfixe, du latin post, après, exprimant la postérité dans l’espace ou dans le temps (Larousse, 2013). Les médecins utilisent la première acception dans post-embryonnaire ou post-ganglionnaire, et les phonéticiens pour définir un phonème post-nasal ; les sociologues convoquent la deuxième pour parler d’écrivains post-soixante-huitards ou de postmodernisme. À l’écrit, l’usage du trait d’union parait encore ambigu, mais en France, l’Académie est formelle, il n’est plus de mise sauf dans les locutions d’origines étrangères, post-it ou post-scriptum1, ou si le second terme commence par la lettre t, post-traumatique. Nous devrions donc écrire postembryonnaire, postganglionnaire ou postnasal. Polyvalent sur le plan syntaxique, ce préfixe peut s’accoler à un nom, postmodernisme ou à un adjectif, postmoderne, et beaucoup plus rarement à un verbe, postposer.

Dans l’expression du temps, post se différencie de après. On ne peut pas dire postdemain ou après-accouchement. Revenant aux premiers emplois en latin qui ont perduré dans des locutions françaises, post-mortem, port-partum, il est facile de constater qu’on utilise ce préfixe pour signifier la postériorité (sic) après un événement marquant. Postcolonialisme donc pour exprimer la postériorité par rapport au colonialisme. Le rapport entre les deux termes associés garantit la valence2 du composé tant que le lien entre la situation suivante et la situation antérieure est assuré. Il ne peut y avoir antériorité ou postériorité que par rapport à un référent accepté. Cet usage relativement récent relève, notons-le, de catégories scientifiques et peut-être son usage dénote-t-il d’une intention perlocutoire d’autorité.

Sémantiquement, on peut donc parler de postcolonialisme tant que l’on considère qu’il existe des traits précis qui établissent une relation de référence avec une époque coloniale dont on convient qu’elle est terminée, mais qui reste prégnante. Il en sera ainsi si l’on souhaite parler de situation de postguerre (mais on parle alors d’après-guerre) ou de situation postrévolutionnaire. Marquer le commencement d’une période post semble relativement aisé, du moins a posteriori (sic) : les historiens spécialistes de la Révolution française conviennent généralement que la période postrévolutionnaire commence lors du coup d’État du 18 brumaire, et des spécialistes du colonialisme français indiquent qu’il s’achève avec les grands traités d’indépendance et/ou avec les lois de la départementalisation durant la 2e moitié du xxe siècle. À partir de là, le terme colonialisme ne semble plus de mise, même si cette affirmation relève déjà de la prise de position puisque d’aucuns qualifient encore certaines situations de coloniales. D’autres considèrent aussi l’existence d’une période de décolonisation, le préfixe dé marquant alors la rupture, avant l’émergence, selon les points de vue pas forcément contradictoires, d’un néocolonialisme pour ceux qui considèrent que les fondements de ce système restent valables – le lien sémantique reposant cette fois sur le trait de la nouveauté –, ou de postcolonialisme, pour ceux qui considèrent un lien plus équilibré, usant d’un terme dont nous venons de voir qu’il ne véhicule en lui-même a priori qu’une simple relation de postériorité. Le néocolonialisme est donc par nature postcolonial. Mais l’inverse est-il vrai ?

Il serait utile aussi de savoir jusqu’à quand ce rapport de postériorité reste valable. Peu d’historiens parlent encore de la France comme d’un pays postrévolutionnaire en référence à la Révolution de 1789, et dire de ce pays qu’il est encore en situation de postguerre en référence au conflit de la 2e guerre mondiale créerait sans doute un biais dont ils se défendront. Quelles sont donc les limites sémantiques postérieures du trait postcolonial ? Pour répondre à cette question, il convient de revenir aux essais de catégorisation de la pensée postcoloniale, dont nous supposerons qu’elle ne se résume pas à une après-colonisation.

2. De la catégorisation du fait postcolonial

2.1. Le temps de l’historien

Pour les historiens, parler de postcolonisation peut revenir à émettre en premier lieu ce que E. M’Bokolo appelle l’hypothèse d’un temps propre à la colonisation (M’Bokolo, 2000). Bien que ses travaux portent exclusivement sur l’Afrique, sa méthodologie permet d’établir un certain nombre de faits catégorisant : rupture par rapport à un xviie siècle où l’Afrique avait ses propres réseaux de développement, domination militaire, justification théorisée du colonisateur par lui-même, établissement de nouvelles frontières, imposition du capitalisme, classements raciaux, etc. Il souligne cependant la difficulté qu’il y a à distinguer les processus d’évolution propres à ces sociétés africaines des phénomènes dus à la colonisation, et d’autre part il considère que le bornage du processus de colonisation est complexe.

Si l’on peut considérer, arbitrairement, que le colonialisme commence avec l’entreprise militaire de conquête, il demeure difficile d’en délimiter la fin dans la mesure où elle repose davantage sur un processus, par nature étalé dans le temps, plutôt que sur une date péremptoire. Le début de la décolonisation a ainsi débuté, selon le même auteur, dès les grandes révoltes du xixe siècle, avec une prise de conscience notoire d’une identité décolonisée, et peut-être même avant dans l’esprit de ceux qui se sont opposés aux conquérants dès les premières heures de la conquête. Par ailleurs, l’accession officielle à l’Indépendance marque donc sans doute la fin d’une ère, mais pas forcément celle du colonialisme, avec d’une part la mise en place de structures de tutelles relevant du néocolonialisme (on peut penser ici, pour ne citer que quelques exemples, à l’influence que la France a su conserver pendant longtemps dans la vie politique africaine avec les réseaux Focard3, à l’influence des entreprises pétrolières françaises dans de grands scandales de corruption, ou encore à la création et au pilotage, toujours en vigueur, d’une monnaie, le Franc CFA, imprimée en Auvergne et dont le taux est fixé par la Banque de France), puis un postcolonialisme qui commencerait peut-être aux alentours des années 1980, dans une période de continuité coloniale : autoritarisme gouvernemental, exploitation des matières premières par l’ancien colonisateur… — et de différenciation postcoloniale : (re) construction d’une identité propre, affirmation nationale, apparition de « nouveaux acteurs » (organisations internationales), émergence d’une société civile et culturelle autonome, etc., sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’une période ou d’un processus.

Cette vision d’historiens spécialistes de l’Afrique vaut-elle pour les Amériques ? Le bornage historique de l’ère coloniale répond à des données distinctes. D’une part, la colonisation y est largement antérieure. Même s’il est aujourd’hui probable que les Vikings et même les Basques sont parvenus sur les côtes américaines, on a coutume d’en situer le commencement à l’arrivée de Christophe Colomb, mais certains spécialistes distinguent une première phase dite de découverte et d’exploration d’une deuxième phase de conquête et de soumission. Quant à la fin du processus proprement dite, elle se situerait pour toute la zone continentale (à quelques exceptions près) dans la première moitié du xixe siècle (à l’exception des États-Unis qui obtiennent leur indépendance en 1783), alors que s’agissant de la zone insulaire elle varie puisque certains États ont obtenu un statut d’indépendance au xixe (Cuba, République dominicaine), d’autres au xxe (Sainte Lucie, La Barbade), d’autres régions enfin se situant toujours dans un giron plus ou moins influent des puissances européennes (Anguilla, Aruba, les Bermudes, les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges britanniques, les îles Caïman, la Guadeloupe, la Martinique, Montserrat, les îles Turks et Caicos, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba et Saint-Eustache…) – pour une liste plus détaillée, voir Dupont, 20104.

Certains traits postcoloniaux diffèrent aussi. À l’exception notable d’Haïti, l’indépendance y a souvent été acquise par une classe dite créole de colons natifs nés sur place et y ayant fait fortune. Sur le continent, l’ancien colonisateur, espagnol ou portugais, y a rapidement perdu les moyens d’imposer un néocolonialisme, car il n’a pas pu imposer de structures tutélaires d’importance à ses anciennes colonies, tout au moins dans les décennies qui ont suivi les actes d’indépendance, ce dont semble avoir profité le voisin états-unien (au nom de la doctrine Monroe5). D’où l’affirmation répandue d’un impérialisme américain qui s’est mis en place dans la zone, que l’on ne peut qualifier formellement de néocolonialisme puisque cette nation n’a jamais été colonisatrice, même s’il existe une parenté forte entre néocolonialisme et impérialisme. Il n’est donc pas surprenant, comme le constate B. Adriaensen (Adriaensen, 1999) que seul un nombre très limité d’intellectuels latino-américains soient associés à ce mouvement, la plupart d’entre eux exerçant d’ailleurs dans des universités nord-américaines6. Comme le signale Mencé-Caster (2016 : 33) cependant, les chercheurs latino-américains et caribéens qui travaillent sur la question penchent davantage pour des approches dites décoloniales, « […] qui entendent décoloniser les savoirs et les méthodes, revendiquent bel et bien une démarche scientifique fondée sur l’engagement et des formes de militantisme »7.

Parler de postcolonialisme sur le plan historique selon que l’on se situe en Martinique, à la Barbade, au Mexique ou en Haïti relève donc de processus différents.

2.2. Le temps de l’écrivain

Le palestino-américain Edward Said soulignait dans l’introduction de l’Orientalisme (1978 : 38)

« À ceux qui s’intéressent à la littérature et à la critique littéraire, l’orientalisme offre un magnifique exemple des relations qui existent entre société, histoire et textualité ; de plus, le rôle joué par l’Orient dans la culture de l’Occident met l’orientalisme en rapport avec l’idéologie, la politique et la logique du pouvoir, sujets qui, à mon avis, sont pertinents pour la communauté littéraire »8.

Cet ouvrage, comme ceux du Martiniquais Frantz Fanon, mais pour d’autres raisons, est souvent cité comme l’une des références majeures d’un courant d’études littéraires né aux États-Unis dans les années 70-80, Colonial Studies. Edward Said y démontre « la redoutable structure de la domination culturelle » de la force du discours culturel occidental qu’il analyse à travers ce qu’il appelle la création de l’Orient par l’Occident. Empruntant à Raymond Williams9 (op cite : 42), il milite ainsi pour un « désapprentissage » de « l’esprit spontané de domination ».

« Les postcolonial studies s’emploient à montrer que la domination coloniale, par l’imposition d’une langue et d’une culture (et d’une culture par une langue), colonise aussi les systèmes de pensée et les imaginaires, et que la violence épistémique du colonialisme crée une hiérarchie des sujets et des savoirs. Le postcolonial n’est pas une catégorie historique (Zecchini, 2011)10 ».

Ce postulat, largement partagé par les tenants de ce courant universitaire, élargit le champ d’études à l’analyse discursive au-delà du temps historique. À ce titre, il ne peut pas ne pas interpeler un enseignant chercheur qui s’intéresse à la didactique du français langue étrangère, de surcroit quand celui-ci exerce dans une île qui fut officiellement colonie française jusqu’en 1945, date où la Martinique devint, grâce aux efforts d’Aimé Césaire, un Département français – ce qui, nous en conviendrons, n’en ôte certes pas définitivement certains attributs post ou néo-colonialistes.

Mais s’agit-il « simplement » de chercher le colonial dans le postcolonial ? Dans ce cas, des études néocoloniales auraient sans doute fait l’affaire. L’ambition des études postcoloniales dépasse ce cadre, par exemple à la suite de Homi Bhabha (1992, 1994)11 qui souligne le caractère hybride de la situation postcoloniale, qui remet en question la dichotomie simpliste centre/périphérie et qui propose d’admettre l’existence d’un espace excentré où l’on assiste à l’expérience de la dislocation culturelle et à l’émergence d’une transnationalité suscitée par la migration, l’exil ou la diaspora. Il en résulte de nombreuses études qui, sur le plan discursif, proposent une lecture de ce que Lyotard (1979) appelait les « grands récits »12, qui repère dans l’acte d’écriture les tentatives volontaires ou non d’appropriation et/ou de contrôle de l’autre13.

Dans cette optique, le temps postcolonial semble pérenne et se régénère chaque fois que le dominant prend la plume14.

2.3. Le temps du sociolinguiste

Si l’on se prête à « l’analyse des interactions, dans une société donnée, entre la diversification linguistique et les contradictions du corps social », l’une des définitions de la sociolinguistique (Marcellesi, Gardin, 1974 : 6615), la nature profondément plurilingue de l’espace circonscrit pour cette étude où cohabitent des langues amérindiennes, la langue du colon espagnol et des langues étrangères, voire diasporiques, constitue un incontournable paradigme pour éclairer notre questionnement.

On parle wayuu au Venezuela et en Colombie (500 000 locuteurs16), nahuatl au Mexique (près de 2 millions de locuteurs17), quechua (8 millions)18, aymara (2 millions) ou guarani (5 millions de locuteurs)19 au Pérou, en Bolivie et au Paraguay, souvent en plus de la langue du colonisateur (dont on estime le nombre de locuteurs dans la région à plus de 400 millions)20. On y apprend généralement l’anglais, le français et le portugais, et toutes ces langues étaient présentes, dans des variétés certes distinctes à celles que l’on connait aujourd’hui, dès le xviie siècle.

Il y est donc impossible de dresser un tel panorama en faisant abstraction d’un fait colonial qui a impacté l’ensemble des locuteurs en présence, que ce soit sur les plans démographique ou individuel, les locuteurs oscillant selon les cas du monolinguisme au bilinguisme (voire trilinguisme) qu’il soit actif forcé, actif assumé ou encore actif réfréné, voire au plurilinguisme, etc. Même le décompte des locuteurs que nous citons reste extrêmement imprécis et sujet à caution.

Il est par ailleurs aisé de comprendre que ces catégories dépendent du statut de chacune des langues citées en contexte. Les situations diglossiques évoluent. En la matière, les efforts consentis par exemple par le Paraguay pour construire un bilinguisme assumé et coordonné entre le guarani et l’espagnol font figure de modèle, mais plus vraiment d’exception21. Le sociolinguiste et l’historien pourraient donc peut-être se retrouver pour déterminer une phase postcoloniale avec (re) construction d’une identité propre, affirmation nationale et émergence d’une société civile et culturelle autonome.

Mais cette vision reste optimiste et parcellaire, et d’aucun souligne davantage une glottophagie (Calvet, 2002)22 qui prendrait par exemple les traits d’une assimilation linguistique (par exemple celle du créole par le français aux Antilles).

En conclusion de ce bref panorama, que ce soit sur les plans historique, littéraire ou sociolinguistique, et malgré d’importantes diversités géographiques, nous retiendrons que les concepts de colonialisme et postcolonialisme sont structurants, in jure et/ou de facto.

Au-delà même du fait colonial direct, il convient aussi de prendre en compte que ces données sociolinguistiques et historiques ont un impact sur le statut et les représentations de ces langues lorsqu’elles sont apprises par des étrangers. Le nahuatl ne jouit ainsi pas du même prestige international que l’anglais, l’espagnol ou le français, et le nombre de locuteurs étrangers qui souhaitent l’apprendre est donc largement inférieur à celui des autres langues citées. Les efforts de revalorisation des langues dites minoritaires (catégorie qu’il conviendrait aussi de revisiter) concernent encore des locuteurs proches de ces langues et relèvent de didactiques de la langue maternelle/seconde, voire régionale, plutôt qu’étrangère23.

Dans cette optique polycentrée, l’enseignement du FLE dans les Amériques hispanophones relève-t-il donc d’une posture postcoloniale et en quoi une étude postcoloniale peut-elle en enrichir la didactique ?

3. Deux points de vue pour une même observation, les regards du didacticien

Le didacticien est un spécialiste des méthodes d’enseignement qui effectue des recherches scientifiques en vue d’améliorer la pédagogie et les performances d’apprentissage des élèves. En tant qu’enseignant, il ne peut ignorer le contexte dans lequel se déroule l’enseignement ; en didactique des langues, il est aisé de comprendre que selon que les langues en contact dans un espace donné convergent ou divergent, leur enseignement à des locuteurs allophones sera différent24. En tant que chercheur, il ne peut naturellement ignorer les effets de ses postures et/ou de ses positions par rapport à son objet de recherche, et à ce titre, il doit légitimement se demander s’il ne contribue pas à la mise en place ou au renforcement d’une description postcoloniale eurocentrée qui construirait un objet tout autant qu’elle prétend le décrire.

3.1. Données préalables sur le français langue étrangère dans les Amériques hispanophones

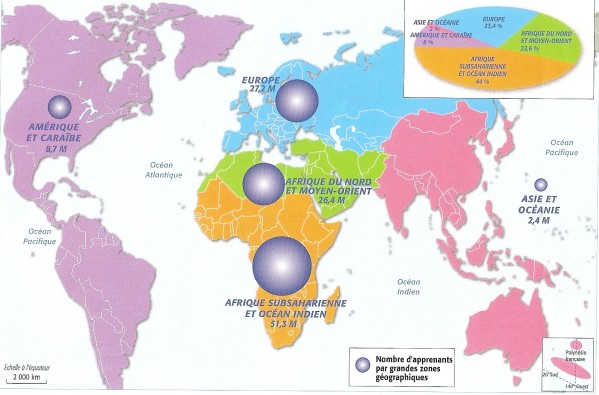

Le rapport de l’Organisation internationale de la Francophonie, OIF, sur la langue française estime en 201425 à 8,5 millions le nombre d’apprenants de français langue étrangère dans la zone, ces données ne prenant en compte que les apprenants en milieu guidé26, naturellement plus facile à recenser que celles et ceux qui apprennent le français par initiative et avec des moyens personnels (voyage, apprentissage en ligne, famille mixte, professeur particulier, etc.). Rapporté au reste du monde, cela demeure faible comme l’illustre la carte ci-dessous, mais c’est un chiffre en hausse (+ 2% entre 2010 et 2014), en particulier en Amérique centrale et latine. Il y aurait par ailleurs plus de 200 millions d’apprenants d’anglais dans la zone (naturellement concentrés en majorité sur les pays non anglophones), ce qui nous permet d’émettre l’hypothèse que de nombreux apprenants de français le sont ou l’ont été aussi d’anglais.

Source Organisation internationale de la Francophonie, https://www.francophonie.org/L-Observatoire-de-la-langue.html

Naturellement, ces données restent imprécises sur le profil de ces apprenants, sur leurs motivations ou sur leur niveau effectif, et cela pourrait également faire l’objet d’une autre étude en convoquant de nouvelles sources27.

Il est évident que la France est très attachée à la diffusion de la langue française dans le monde28, et cet intérêt relève d’une claire politique de rayonnement et d’influence. On peut dire la même chose de tous les pays qui promeuvent leur langue dans le monde, et cette attitude est conforme aux définitions postcoloniales que nous avons évoquées. Par contre, il peut sembler plus difficile de taxer cette démarche de néocoloniale (même si dans l’intention du politique on ne peut l’exclure) dans la mesure où peu de liens de soumission ou de tutelle formelle ne peuvent être identifiés, à la différence par exemple de ce qui se passe en Afrique. Le Péruvien ou le Mexicain qui décident d’apprendre le français le font en toute liberté, et même si des motivations fonctionnelles d’inégalité, mobilité étudiante ou migration, peuvent sans doute expliquer en partie cet engouement, elles sont à relativiser vu le faible nombre de visas et de bourses concédés par les pays francophones pourvoyeurs. D’ailleurs, de nombreux départements de langues proposent aujourd’hui le français aux côtés du maya ou de l’aymara dans les universités des Amériques, et si une dimension dominant/dominé était à chercher dans cette situation, elle se situerait plus vraisemblablement dans une critique de l’impérialisme nord-américain. Chercher le colonial dans le postcolonial en FLE dans les Amériques hispanophones ne nous semble donc pas présenter, aux yeux du chercheur, un intérêt majeur.

Il n’en est pas de même si nous essayons d’appliquer à notre étude une grille d’analyse postcoloniale.

3.2. Une didactique du centre et des périphéries

Il est aisé de relever en FLE les traces d’une didactique normalisante centrée sur un français standard, reflet d’une certaine – et relative – pratique de la langue en France, par opposition aux autres variétés régionales de cette langue. La plupart des manuels de FLE et des certifications officielles dans cette langue ne font que peu de place aux diatopismes qui lorsqu’ils sont envisagés – généralement uniquement sur le plan lexical – ne le sont pas comme constituants d’une norme (ce qu’ils sont réellement en contexte), mais comme simples variantes. Se constitue ainsi un français standard que personne ne définit comme tel, mais qu’il est aisé d’observer par exemple dans l’enseignement de la phonétique29.

Il en est de même dans l’introduction aux « littératures francophones », catégorie qui définit généralement tout ce qui est publié en français, mais qui curieusement — ou malheureusement — n’est pas écrit en France, renvoyant aux catégories de l’autre et de la périphérie. En général, tous les manuels sacrifient maintenant à l’obligation d’un chapitre sur la francophonie, renvoyant à une brève présentation des pays partiellement ou complètement francophones avec des extraits de romans dits francophones (antillais, québécois, etc.). On se souvient à ce titre du manifeste publié en 2007 par une quarantaine d’écrivains pour « une littérature-monde en français »30 qui dénonçait avec raison cette distinction.

La recherche elle-même ne semble pas épargnée. Même si des spécialistes proposent aujourd’hui une description lucide des phénomènes sociolinguistiques dans les Départements français d’Amérique, DFA (Hazaël-Massieux, Prudent, Putska, Bellonie…), il arrive encore que des chercheurs de France hexagonale ne résument la situation aux Antilles avec une certaine désinvolture du centre envers les périphéries (références simplistes au système diglossique de Ferguson en Martinique, confusion entre les diatopismes littéraires et oraux, etc.), sans forcément corroborer objectivement leurs hypothèses avec une solide étude de terrain.

Sur le plan de l’ingénierie curriculaire, on est aussi en droit de remarquer que les langues étrangères les plus enseignées à l’école dans les Amériques sont les langues des anciens colons, dites aujourd’hui langues internationales31, et la recommandation du Conseil de l’Europe32 pour enseigner une langue internationale aux côtés d’une langue d’un pays voisin a bien du mal à se mettre en place. Mais on ne peut analyser ce phénomène en se limitant à des considérations d’influences entre États. Si l’introduction d’une langue étrangère relève bien des gouvernements, elle répond aussi à des phénomènes plus complexes liés au marché des langues33 et aux représentations associées au statut de chaque langue qu’en ont les parents et les apprenants, ce qui constitue bien ici un autre élément relevant d’une dimension postcoloniale.

Nous disposons aujourd’hui d’un ensemble d’études relativement bien constitué qui illustre, pays par pays, les représentations des apprenants de FLE, à Trinidad et Tobago (Dallier, 201734), à Haïti (Bien-Aimé, 201635), ou encore au Mexique (Groult, 200836) pour n’en citer que quelques-unes. Toutes soulignent l’importance que les étudiants attachent au fait historique (prestige de la France – littérature, faits historiques majeurs, code civil, etc. –, colonisation du pays, même si celle-ci n’a pas abouti), aux clichés glamour de la langue, même si celle-ci est perçue comme difficile à étudier et sans véritable influence sociétale de nos jours.

On trouverait facilement d’autres exemples pour illustrer cette tendance, mais il convient également de pondérer ce panorama.

L’émergence d’une pédagogie de la convergence (créole/français par exemple37, mais aussi français/créole38, intercompréhension des langues romanes, etc.), la constitution de réseaux de recherche scientifique autonomes39 ou encore l’émergence de revues spécialisées de FLE dans les Amériques hispanophones40, celle de de congrès spécialisés (SEDIFRALES, CELE-UNAM, etc.) démontre la maturité de chercheurs latino-américains capables de prendre en charge localement leur objet de recherche. Enfin, il serait impossible de clore ce paragraphe sans évoquer le rôle joué par les universités canadiennes et tout particulièrement québécoises dans l’émergence de dynamiques multicentrées en didactique du FLE dans les Amériques hispanophones, ce pays ne pouvant raisonnablement pas être taxé de colonialiste ni même d’impérialiste dans son action pour le français41.

3.3. Une multipolarité agissante

Au-delà des modalités systémiques de constitution des pôles de recherche en FLE, il nous parait indispensable de relativiser également l’émergence de concepts qui doivent être pris en compte dans une démarche d’étude postcoloniale.

Habermas (1987) écrivait il y a une trentaine d’années « [les mass media] […] font sortir les processus de communication du provincialisme de contextes limités dans l’espace et le temps, et ils font surgir des espaces publics en créant la simultanéité abstraite d’un réseau, tenu virtuellement présent, de contenus communicationnels très éloignés dans l’espace et dans le temps, ainsi qu’en gardant disponibles des messages pour des contextes démultipliés. »42 Sa théorie de l’agir communicationnel ouvre ici au moins deux perspectives nouvelles. En surface, elle souligne les effets encore mal mesurés des nouvelles technologies qui suscitent et créent de nouveaux réseaux actifs dont le centre de gravité est difficile à appréhender (nous le mesurons tous les jours dans l’enseignement en ligne asynchrone que nous proposons en FLE à l’Université des Antilles). Les rapports de temps et de lieu sont en train d’évoluer (nous renvoyons ici à l’intéressante contribution du philosophe M. Serres sur les notions d’adresse et d’identité à l’Institut national de la recherche en informatique appliquée, INRIA [2012]43), et il devient difficile d’identifier le centre de gravité des recherches en FLE, Paris ?, Genève ? Montréal ?..., mais aussi Mexico, Sao Paolo ou Dakar où des départements de français sont désormais influents dans les congrès et les revues spécialisées.

Plus en profondeur, cette théorie du langage a marqué des études en didactique des langues, telles que le Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe44, celle des standards linguistiques canadiens45, ou encore la référentialisation des niveaux de français entreprise au Mexique46 (autre effet de cette décentration que nous venons d’évoquer). Il s’agit aujourd’hui de former des locuteurs en langue étrangère (en l’occurrence en FLE) capables d’agir avec la plus grande efficacité possible en société, sur les plans personnel, éducatif ou professionnel. D’une didactique fondée sur des savoirs métalinguistiques, on est passé à une approche actionnelle par compétence. Il en résulte un certain nombre de traits qui concernent notre étude. La référence systématique au locuteur natif idéalisé, par définition originaire de France hexagonale, s’est atténuée. Pour un locuteur étranger en situation authentique, il peut s’avérer tout aussi payant d’assumer des traits de xénité (par exemple, l’accent) pour faire valoir son statut identitaire et espérer en retour une attention particulière. Il lui sera tout aussi utile d’adopter des diatopismes antillais à Fort-de-France. L’agir en société implique donc aussi la capacité à prendre en compte les normes discursives de la communauté où se situe l’échange, obligeant à une remise en question des centres de gravité habituels de la norme linguistique.

Enfin, sur le plan épistémologique cette fois, il convient de noter que le plurilinguisme, souvent forcé dans de nombreux pays où les langues se côtoyaient à cause du fait colonial, devient aussi un plurilinguisme choisi et assumé dont l’apprentissage des langues étrangères devient la marque de fabrique. La possibilité pour tout un chacun d’agir dans un ensemble de sphères de plus en plus larges requiert de nouvelles compétences en langues. Les Colombiens n’apprennent pas le français en Colombie pour répondre à une injonction française ni même francophone. Ils le font parce qu’ils estiment, à tort ou à raison, en avoir besoin. Et, fait nouveau, ils peuvent le faire sans nécessité de quitter leur pays, avec des enseignants locaux formés dans des universités locales. Un nouveau continent de locuteurs de langues étrangères émerge ainsi aujourd’hui que les chercheurs et les démolinguistes ont bien du mal à situer.

Il n’est pas évident qu’en termes épistémologiques cette tendance relève de la recherche de consensus. Comme le langage est découpé en une pluralité d’usages qui donnent lieu à des énoncés spécifiques, la recherche développe aujourd’hui des modèles concurrents, voire antagonistes, qu’il serait vain de vouloir agrouper ou au contraire voir disparaitre.

Bien sûr, il n’existe pas que des plurilinguismes heureux (Dahlet, 200847). Bien sûr, tous ces locuteurs plurilingues ne possèderont pas non plus le même niveau de compétence en langue cible, ce qui rend leur catégorisation encore plus difficile, et bien sûr, hélas, les rapports de pouvoir et de domination ne sont pas en voie de disparition. Mais l’apprentissage d’une langue étrangère ne constitue pas irrémédiablement un phénomène de dilution dans l’autre. Comme les travaux précurseurs de Hamers et Blanc48 ont démontré que le locuteur bilingue n’est pas un être déstructuré, ceux plus récents de Paradis49 tendent à prouver que le locuteur plurilingue n’est pas simplement un être multilingue, d’autant que les deux qualifications ne sont pas synonymes, contrairement à ce qu’une certaine vulgate laisse entendre : « plurilingue », renvoyant au croisement d’une variété de langues au sein d’un sujet, et « multilingue » à leur coexistence sur un territoire.

À cet effet, il y a encore fort à craindre que la didactique des langues ne puisse se contenter de schémas sociohistoriques, même lorsqu’ils s’inscrivent dans une analyse du discours.

Conclusion et questionnement épistémologique

Tout au long de cette analyse, nous avons pris soin de nous situer dans une distinction entre néocolonialisme, impérialisme et postcolonialisme. Nous avons identifié en FLE des postures didactiques normatives ethnocentrées et structurantes relevant du postcolonialisme, voire d’ambitions néocoloniales, dans la mesure où elles s’inscrivent dans un système de référence dont la France demeure le centre de gravité. Nous avons remarqué que ceci reste valable même dans des zones où elle n’a pas exercé directement de domination coloniale, et les humanités postcoloniales apportent donc à ce titre un regard pertinent sur cette question, à condition de ne pas se limiter à vouloir « simplement » débusquer des traces de colonialisme. Mais nous avons également vu que de nouveaux modèles surgissent qui limitent la portée de l’analyse postcoloniale. L’émergence de nouvelles générations de chercheurs non français ainsi que de moyens techniques novateurs (par exemple ceux de la linguistique des corpus qui offre une nouvelle appréhension des phénomènes locaux) disloque progressivement la relation bipolaire, les apports de la sociolinguistique variationniste enrichissent la didactique des langues de nouvelles références, et les postulats de l’interactionnisme sociodiscursif et de l’agir communicatif offrent de nouveaux modèles de conceptualisation. Enfin, l’émergence des nouvelles technologies de la communication dans l’enseignement/apprentissage des langues modifie les rapports spatiaux traditionnels.

La mondialisation ne remet certes pas en question l’existence de relations de domination. Les crises migratoires, les défis de la pauvreté, ceux de l’éducation, restent des gageures fondamentales qui se heurtent à des pouvoirs réels et/ou symboliques extrêmement forts dont le chercheur en didactique ne peut faire abstraction. La référence aux études postcoloniales, pour incomplète qu’elle soit, contribue donc bien à la description et à la compréhension de ces phénomènes, même si elle nous semble en tout état de cause insuffisante pour constituer le seul axe d’une recherche en didactique du français langue étrangère dans les Amériques hispanophones. Mais il nous faut ajouter qu’une étude sur la zone (partiellement et/ou complètement) francophone modifierait probablement ce point de vue.

Nous nous sommes engagés tout au long de cette modeste contribution dans l’exploration de terres souvent trop peu visitées en didactique du FLE, et qui, en tous les cas, nous restaient largement inconnues. Sans prétendre avoir cartographié ce qui était pour nous il y a peu encore une Terra incognita, nous avons cherché à déconstruire ces certitudes structurantes qui rendent souvent notre travail de chercheur si rassurant.

En conclusion de son article, Mencé-Caster (2016, op cit : 38) se demandait si « […] il existe […] bien une géopolitique des savoirs et des théories, une « colonialité » épistémique qui continue d’exercer des formes insidieuses de domination ». L’enseignant d’une langue historiquement portée par un phénomène colonial, qui de surcroit enseigne dans une zone encore aujourd’hui profondément marquée par les stigmates de ce colonialisme et en particulier de sa plus infamante marque, l’esclavagisme, ne peut ni ne doit éviter de se demander dans quelle mesure il participe, volontaire ou à son corps défendant, d’une part à une entreprise délibérée dont il n’aurait pas forcément conscience, d’autre part d’une dynamique systémique à tout le moins ethnocentrée.

Nul ne peut ignorer la portée perlocutoire de ses énoncés, et chaque lecteur décidera seul si le chercheur qui publie ici participe ou non à une/d’une entreprise néo/post ou dé/coloniale. Nous rejoignons Mence-Caster quand elle souligne que la recherche de l’objectivité de l’homo academicus « occidental »50 relève en soi d’une attitude eurocentrée qui tente en vain d’obérer toute posture engagée », mais nous ajouterons que nul n’échappe au hic et au nunc de sa situation d’énonciation, et s’il est probable que la pensée positiviste et objectiviste influence le chercheur français, aucun chercheur énonciateur ne sera exempt des influences qui ont structuré sa pensée - on pourra relire à ce sujet les travaux sur l’interactionnisme sociodiscursif de Bronkart51, ou ceux de Troadec sur les rapports entre cognitivisme et culture (2007)52-. Déplorer ce fait relèverait de l’aporie, et le militantisme ne remettra en cause ni l’ethnocentrisme ni les limites de la démarche. Tout au plus peut-on critiquer les aspirations universalistes de certains.

L’analyse de l’écosystème sociolinguistique à laquelle nous venons de procéder souligne à quel point nos interactions didactiques auront inévitablement des conséquences pour la survie ou le développement des langues en contact. Et il est vrai qu’une attitude proactive peut modifier le statut de ces dernières, comme nous ne cessons de le proposer en développant, par exemple, un enseignement international du (des) créole(s) langue étrangère aux côtés des autres langues traditionnellement enseignées aujourd’hui. Voilà là une belle mission pour l’Université des Antilles.

Pour notre part, nous nous contenterons de penser que l’analyse postcoloniale est pour le moins porteuse de visées didactiques émancipatrices à tout le moins d’un eurocentrisme insidieux, et qu’elle mérite, même en dehors des espaces évidents du postcolonialisme, une attention prometteuse en termes de dépassement dans les conflictualités qu’implique toujours le contact des langues.